最終更新日 2025年1月7日

|

監修:望月みどり プロフィールを見る > |

| 健康管理士・サプリメントアドバイザー・漢方養生指導士 | |

| 体臭に関する専門性の高い記事を数多く執筆。 体臭、加齢臭に関するコメンテーターとしてテレビ出演、雑誌の取材も多数。 |

「頭皮が臭い」というお悩みは、男女・年齢問わず、多く見られます。

人から「頭クサい!」と指摘されてショックを受けた方もいれば、ご家族の頭皮臭や枕のニオイがつらいという方もいるでしょう。

実は、「汗・皮脂・雑菌」という、ニオイが強烈に臭くなりやすい条件がそろった部位が頭皮です。

その分、頭皮のニオイの不快感は強いですし、頭皮のニオイを軽減させるのも難しいといえます。

そこでこの記事では、頭皮が臭くなるメカニズムを踏まえ、本当に頭皮のニオイを軽減できる18の対策をご紹介します。

▼ 頭皮のニオイ 18の対策

※すぐに対策をチェックしたい方はこちらからご覧ください。

頭皮のニオイについて理解が深まると同時に、何をすれば頭皮のニオイが減るのかわかるので、今日から対策をスタートできますよ。

「臭い頭皮を何とかしたい!」という方は、ぜひ続きをご覧ください。

目次

頭皮が臭い3つの原因

頭のニオイ、男女問わず、多くの方が気になっています。

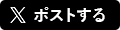

まず、2024年3月に全国の30歳以上59歳以下のスクリーニング調査で

「あなた自身やあなたと生活をともにする配偶者、パートナーの頭皮のにおいを意識したことがありますか?」という設問に対して

「自分自身の頭皮のにおいを意識したことがある」

「配偶者、パートナーの頭皮のにおいを意識したことがある」

と答えた方、女性199名、男性207名合計406名を対象に頭皮のニオイに対する意識調査を実施しました。

頭皮のニオイ対策を徹底的にするためには、まず「頭皮のニオイの原因」を知ることが大切です。

原因をきちんと把握していれば、効果的な対策を自然と取れるようになるからです。

頭皮のニオイの原因は、主に3つあります。詳しく見ていきましょう。

1-1. 頭皮から出る汗

1つめの原因は「頭皮から出る汗」です。

汗による体臭のことを「汗臭」といいますが、頭皮は汗が多い分、汗臭がひどくなりやすい部位なのです。

頭皮の汗が多い理由は、頭皮には汗腺(汗を出す器官)が多く分布しているから。頭皮の汗腺の数は、手のひらや足の裏に次いで多いのです。

手のひらは「手に汗握る」という言葉がある通り、汗をかきやすいイメージがありますよね。足の裏は、汗をたくさんかくからこそ「足のニオイ」が強烈になりやすい部位です。

頭皮は、手のひらのように汗をかき、足のニオイのように悪臭を放つ危険のある、ニオイ要注意の部位といえます。

1-2. 頭皮から出る皮脂

2つめの原因は「頭皮から出る皮脂」です。

頭皮は、皮脂の出口である皮脂腺が非常に多い部位です。頭皮に分布する皮脂腺の数はTゾーンの2倍ともいわれ、全身の中でナンバーワンです。

つまり、全身の中で最も皮脂が多い部位ということ。

実際、「頭がベタベタする」と感じたことがある人は多いのではないでしょうか。これは、頭皮に分泌された皮脂によるベタつきです。

皮脂から臭う体臭のことを「皮脂臭」といいますが、「頭皮は皮脂臭が最も強くなりやすい部位」といえます。皮脂の分泌量が最も多い部位だからです。

また、40代になると皮脂の中に「パルミトオレイン酸」という脂肪酸の一種が増えてきます。

この「パルミトオレイン酸」が酸化することで加齢臭の原因であるノネナールが生成されます。頭皮は皮脂の分量が多い部位のため、「パルミトオレイン酸」も増えてノネナールが大量に発生している可能性があります。

年齢とともに頭皮の臭いが気になり始めたなら、まずは加齢臭を疑う必要があります。

女性よりも、男性のほうが皮脂の分泌量が多い傾向にありますが、女性は加齢に伴い女性ホルモンが減少することで、皮脂の酸化が起こりやすくなり、加齢臭が発生しやすくなるといわれています。

1-3. 高温多湿な環境

3つめの原因は「高温多湿な環境」です。

先ほど、「頭皮は、汗も皮脂も多く分泌される部位」であるとお伝えしました。ここに加わる悪条件が、「髪の毛」が多数生えていることです。

頭皮には髪の毛が密集しているため、高温多湿な環境となっています。高温多湿な環境は、「雑菌」の大好物。

つまり、雑菌による「雑菌臭」も強くなりやすいのが頭皮の特徴なのです。

まとめると、汗臭・皮脂臭・雑菌臭の3つが入り混じって、強烈な悪臭を放ってしまうのが頭皮のニオイというわけです。

頭皮のニオイが出やすい人の5つのケース

元来、ニオイが強くなりやすい特徴を持つ頭皮ですが、なかでも特に頭皮のニオイが強くなりやすいタイプの人がいます。

頭皮から臭いニオイが出やすい、5つのケースをご紹介します。

2-1. ケース① 頭皮から加齢臭が出ている

1つめは「頭皮から加齢臭が出ているケース」です。

加齢臭は、皮脂が臭くなる皮脂臭の一種です。男女とも40代以上になると、多くの人に見られる体臭です。

加齢臭は、油臭く青臭いニオイが特徴的です。加齢臭が出やすい部位のひとつとして「頭」が挙げられ、頭皮臭で悩んでいる人の一部は加齢臭と考えられます。

加齢臭といえば、別名おやじ臭とも呼ばれるように男性特有のもののように思われがちですが、実は女性でも40代ころから発生することがわかっています。

年齢が40代・50代以上の方で頭皮が臭いという方は、加齢臭が出ている可能性もあるでしょう。

加齢臭について詳しく知りたい方は加齢臭とは?原因から対策まで専門家が詳しく解説 加齢臭かわかるセルフチェック付きもあわせてご覧ください。

2-2. ケース② 頭皮からミドル脂臭が出ている

2つめは「頭皮からミドル脂臭が出ているケース」です。

ミドル脂臭とは、30代・40代の男性に多く見られる古い油のようなニオイです。ミドル脂臭は、後頭部から多く発せられますので、頭皮臭の一因となります。

ミドル脂臭は、汗と雑菌によるニオイなので、種類としては汗臭と雑菌臭のハイブリッドと考えてよいでしょう。もし、30代・40代の男性であれば、ミドル脂臭の可能性も高くなります。

ミドル脂臭について詳しく知りたい方はミドル脂臭とは何か?ミドル脂臭かわかるセルフチェックと原因、対策もあわせてご覧ください。

2-3. ケース③ 頭皮に汚れが残っている

3つめは「頭皮に汚れが残っているケース」です。

頭皮に残った汗・皮脂・整髪料などの汚れが、時間の経過とともに強烈な悪臭となって漂います。

頭皮に汚れが残っている人は、さらに3通りに分かれます。

この3つの要因が、1つではなく複合しているケースも多々あり、頭皮のニオイの原因となっています。

2-4. ケース④ 頭皮から出る汗のニオイが強い

4つめは「頭皮から出る汗のニオイが強いケース」です。

汗のニオイの強さは、人それぞれで異なります。体質的に強く臭う汗をかく人もいれば、汗の量が多すぎて汗のニオイが強くなる人もいるのです。

頭皮から出る汗のニオイが強いと、その分、頭皮のニオイが強く感じられます。

このケースでは、臭い汗のニオイを軽減させるアプローチが必要になります。

2-5. ケース⑤ 頭皮環境が悪化している

5つめは「頭皮環境が悪化しているケース」です。

頭皮は、とても過酷な環境にさらされています。というのも、頭皮は、体の中で最も太陽に近い位置にあり、紫外線の影響をダイレクトに受けやすいからです。

頭皮には「皮膚常在菌」が存在し、頭皮に良いはたらきをする菌と悪いはたらきをする菌(雑菌)が共存しています。

頭皮環境が悪くなれば、雑菌が増え、頭皮のニオイが強くなります。

紫外線ダメージに加えて、栄養不足・睡眠不足などの悪条件が重なれば、頭皮環境はさらに悪化します。それだけ悪臭を放ちやすくなるのです。

頭皮のニオイの対策① 加齢臭を疑う。

加齢臭のニオイの発生元が頭皮であったということがよくあります。

この場合は頭皮のニオイ対策のシャンプーをいくら使っても根本的な解決には至りません。

また、加齢臭は50代、60代ぐらいから発生するニオイであるとよく思われますが、加齢臭の原因である、ノネナールは40代から急激に増加し、いい匂いで体臭を抑える女性特有の香りであるラクトンは30代で急激に激減します。

つまり、女性は30代でも加齢臭があることはよくあるのです。

そこで、頭のニオイでお悩みの方は加齢臭を疑ってみることで解決が早くなることもあります。

原因が加齢臭なら、加齢臭に効果がある、シャンプーに替える、サプリメントを飲むことで、頭のニオイが解決に繋がります。

頭皮のニオイに「加齢臭」がある場合の対策を4つ、ご紹介します。

3-1. 加齢臭専用のシャンプーを使う

1つめの対策は「加齢臭専用のシャンプーを使う」ことです。

加齢臭の対策には、ポリフェノールが有効だという研究結果が出ています。

加齢臭専用のシャンプーには、ポリフェノールが配合されているので、加齢臭専用シャンプーを利用することで効率的に加齢臭を取り除くことができます。

ところで、「加齢臭用のシャンプーを使うべきか、ミドル脂臭用のシャンプーを使うべきか迷う」という方がいらっしゃるかもしれません。

実は、加齢臭とミドル脂臭は、程度の差こそあれ、両方発生している場合もあります。

加齢臭用のシャンプーとミドル脂臭用のシャンプーのどちらがニオイに効果的かは、個々人によって異なります。たとえ専門家が直接チェックしたとしても、明確な判断は難しいものです。

そこでおすすめなのは、「実際に使ってみて、結果で判断する」という方法です。

加齢臭用シャンプー、ミドル脂臭用シャンプーの両方を実際に使ってみて、自分の頭皮のニオイが和らぐ方を継続して使いましょう。

▼ ポイント

3-2. 加齢臭に有効なサプリメントを飲む

2つの対策は「加齢臭対策のサプリメント」を飲むことです。

加齢臭の原因であるノネナールの増加を体内から抑えていくことで加齢臭をなくしていくことがサプリメントの役目です。そのためにサプリメントの成分が加齢臭対策に有効かどうか見極めることが重要です。

加齢臭の原因物質「ノネナール」の発生には、加齢による体の中の活性酸素の増加が大きく関わっています。

そのため、活性酸素を除去する抗酸化作用、殺菌作用・抗菌作用のあるポリフェノールを含む成分を摂取することが有効です。

また、腸内の善玉菌を増やして、腸内環境を改善することも加齢臭の抑制に効果的です。とくに味噌や漬物に含まれる「植物性の乳酸菌」は、体臭対策におすすめです。

加齢臭対策に有効な成分

デオアタック®は高砂香料工業株式会社の登録商標です。

| 参考: | デオドラント 食品素材から生まれた消臭素材 デオアタック |

3-3. 抗酸化物質を含む食べ物を食べる

3つめの対策は「抗酸化物質を含む食べ物を食べる」ことです。

加齢臭の原因物質の生成には「酸化」が大きく関わっています。脂質が酸化していく過程で生まれるノネナールという物質が、加齢臭の原因となるのです。

『抗酸化物質』には、活性酸素の発生を抑制して、酸化を防ぐはたらきがあります。

つまり、抗酸化物質を積極的に取ることで、加齢臭の原因物質の生成を抑えることができるのです。

代表的な抗酸化物質は、ビタミンC・ビタミンE・ポリフェノールです。ビタミンC・ビタミンE・ポリフェノールを含む食べ物を毎日の食事に取り入れていきましょう。

▼ ビタミンC・ビタミンE・ポリフェノールを多く含む食べ物

3-4. 入浴で毛穴を開く

4つめの対策は「入浴で毛穴を開く」です。

加齢臭の原因物質は、皮脂の中に存在しています。皮脂は、毛穴の中から分泌されているので、毛穴の中からキレイにすることが、加齢臭対策では重要です。

そこで、シャワーだけで済ませずに、湯船に浸かってじんわりと毛穴を開いていきましょう。

「頭皮は湯船に浸かることができないけれど、それでも効果があるの?」と思うかもしれません。しっかり効果はありますので、ご安心ください。

入浴中の蒸気や体が温まることによって、頭皮の毛穴も開いていきます。

ここでは代表的な加齢臭対策を3つご紹介しました。加齢臭を抑えるためにできる対策は、他にも数多くあります。

本気の加齢臭対策で嫌なニオイを抑え込む!すぐ実践できる15の方法もあわせてご覧ください。

頭皮のニオイの対策② ミドル脂臭を疑う

ミドル脂臭(みどるししゅう)とは、30代〜40代の男性に多く見られる“使い古した油”のような体臭のことです。ミドル脂臭は特に「後頭部」から強く臭うことが知られています。

「自分の頭が臭い」「家族の枕が臭い」とお悩みの男性ははミドル脂臭をを疑ってみることで解決が早くなることもあります。

原因がミドル脂臭なら、ミドル脂臭に効果がある、シャンプーに替える、サプリメントを飲むことで、頭のニオイが解決に繋がります。

頭皮臭が、「ミドル脂臭」が原因の場合の対策方法を3つ、ご紹介します。

4-1. ミドル脂臭専用のシャンプーを使う

1つめの対策は「ミドル脂臭専用のシャンプーを使う」ことです。

ミドル脂臭には、フラボノイド含有植物エキスが効果的だという研究結果が出ています。

フラボノイド含有植物エキスが配合されているシャンプーを見分ける簡単な方法は、ミドル脂臭用として販売されているシャンプーを選ぶことです。

「ミドル脂臭対応」を明記されたシャンプーを購入しましょう。

補足として、「5-1. スカルプシャンプーを使う」では、“頭皮の汚れを適切に落とすためにはスカルプシャンプーを使う必要がある”とお伝えしました。

「頭皮の汚れもミドル脂臭も気になるけれど、どちらを優先させればいいの?」

…という方は、ミドル脂臭を優先させ、ミドル脂臭用のシャンプーを使うようにしてください。

ミドル脂臭専用シャンプーは、頭皮の汚れケアにも対応しているので、ミドル脂臭・スカルプ洗浄の両方をケアできます。

4-2. ミドル脂臭に有効なサプリメントを飲む

2つめの対策は「ミドル脂臭対策のサプリメント」を飲むことです。

シャンプーで効果がないなら、サプリメントを検討することもいいでしょう。

ミドル脂臭の原因であるジアセチルの増加を体内から抑えていくことで加齢臭をなくしていくことがサプリメントの役目です。そのためにサプリメントの成分がミドル脂臭対策に有効かどうか見極めることが重要です。

「ミドル脂臭」をみつけた株式会社マンダムは、その原因成分が「ジアセチル」の発生にあると特定しています。

さらに、甘草や桂皮(シナモン)などフラボノイドを含有する植物エキスが、ジアセチルの発生を効果的に抑制することもわかっています。

つまり、これらのフラボノイドや、抗菌・消臭効果のあるポリフェノールを含む成分を摂取することで、ミドル脂臭を抑えることができるのです。

また、加齢臭と同じように、腸内の善玉菌を増やして、腸内環境を改善することはミドル脂臭の抑制にも効果的です。

ミドル脂臭対策に有効な成分

デオアタック®は高砂香料工業株式会社の登録商標です。

4-3. 酸っぱい食べ物を食べる

2つめの対策は「酸っぱい食べ物を食べる」ことです。

ミドル脂臭の原因物質の生成には『乳酸』が関わっており、酸っぱい食べ物は、乳酸を減らすために役立ちます。

酸味の成分である『クエン酸』や『酢酸』には、乳酸を水と炭酸ガスに分解するはたらきがあるからです。

クエン酸や酢酸を含んだ、酸っぱい食べ物を積極的に食べましょう。

▼ 酸っぱい食べ物

4-4. 脂っこい食事を控える

3つめの対策は「脂っこい食事を控える」ことです。

ミドル脂臭は、「脂臭」という名前のとおり、脂臭いニオイが特徴的です。

頭皮はもともと皮脂が多く分泌される部位ですが、脂っこい食事を取っていると、ますます皮脂の分泌量は増えます。

皮脂の分泌量が増えると、その分、脂臭いニオイの成分も増えて、ミドル脂臭が強くなってしまいます。

脂質を多く含む脂っこい食事は、できるだけ控えるのがポイントです。具体的には、以下の食べ物は避けるようにしましょう。

▼ 避けたい食べ物

なお、ここでは代表的なミドル脂臭の対策をご紹介しましたが、ミドル脂臭対策でできることは他にもあります。

さらに詳しくは、ミドル脂臭とは何か?ミドル脂臭かわかるセルフチェックと原因、対策でご紹介していますので、あわせてご覧ください。

頭皮のニオイの対策③ 頭皮の汚れをケアする

ここまでご紹介した頭皮のニオイの原因や、頭皮臭が出やすい人のタイプを踏まえつつ、ここからはいよいよ頭皮の臭い対策を見ていきましょう。

まずは、頭皮のニオイの大きな原因である「頭皮の汚れ」を解決する対策方法を4つ、ご紹介します。

5-1. スカルプシャンプーを使う

1つめの対策は「スカルプシャンプーを使う」ことです。

スカルプ(Scalp)とは、英語で「頭皮」を指す言葉です。「スカルプシャンプー」とは、頭皮ケアに特化したシャンプーのこと。

頭皮の汚れをしっかり落とすために開発されたのがスカルプシャンプーですから、頭皮のニオイを軽減させるためには、スカルプシャンプーの使用が適しています。

スカルプシャンプーを購入して、頭皮ケアを始めましょう。「どれがスカルプシャンプーかわからない」という方は、見分け方として以下を参考にしてみてください。

▼ スカルプシャンプーの見分け方

5-2. 正しい方法でシャンプーする

2つめの対策は「正しい方法でシャンプーする」ことです。

せっかくスカルプシャンプーを使っていても、シャンプーの仕方が間違っていると、効果が半減してしまいます。

ここで正しいシャンプーの方法をご紹介します。この手順に従って、丁寧にシャンプーをしてみてください。

▼ 正しいシャンプーの方法

5-3. シャンプーブラシを使う

3つめの対策は「シャンプーブラシを使う」ことです。

前述の正しいシャンプーの方法をマスターしたうえで、さらにその洗浄効果を高めるために役立つのがシャンプーブラシです。

シャンプーブラシを使うと、毛穴の奥の汚れまでブラシでかき出すことができ、手指で洗うのとはまた異なる洗浄感が得られます。

シャンプーブラシは、500円〜3,000円以上までさまざまなタイプが市販されています。いくつか購入して、自分にとって使いやすいシャンプーブラシを探してみましょう。

気に入るシャンプーブラシが見つかれば、2個用意して、両手で使うと効率的です。

5-4. どうしてもシャンプーでは解決しない人のための対策

毎日シャンプーをしているのに、頭のニオイから解放されない方も多くいます。

頭のニオイは、頭皮の常在菌が汗の成分を変化させることによって発生します。

しかし、日中は汗をかいても、なかなか頭皮をお手入れすることができません。

カンゾウ、ケイヒなど、フラボノイドを含む植物エキスは、皮膚の常在細菌によるニオイ成分の発生を効果的に抑制することがわかっています。

つまり、これらの成分をサプリメントで摂ることで、頭皮のニオイの発生を抑えることができるのです。

洗ってニオイを落とすことも大切ですが、サプリメントの活用で根本的に頭皮のニオイを解決しましょう。

5-5. 枕カバーを頻繁に洗う

5つめの対策は「枕カバーを頻繁に洗う」ことです。

せっかくシャンプーで頭皮の汚れをキレイにしても、枕カバーが汚れていると台なしです。

寝る度に枕カバーの汚れが頭皮に移って、また頭皮が汚れてしまうからです。

できれば、枕カバーは、毎日洗濯したてのものに変えましょう。洗濯したときに乾きやすい、薄手の枕カバーの洗い替えを2〜3枚用意しておくと、ローテーションさせることができます。

「毎日、洗いたての枕カバーに取り替えるのは難しい」という方は、枕カバーの上に清潔なタオルを敷いて、そのタオルを毎日洗うようにしてください。

▼ ポイント

頭皮のニオイの対策④ 頭皮の汗をケアする

次に、「頭皮の汗」に対する対策を2つ、ご紹介します。

6-1. 定期的に汗をかく習慣を持つ

1つめの対策は「定期的に汗をかく習慣を持つ」ことです。

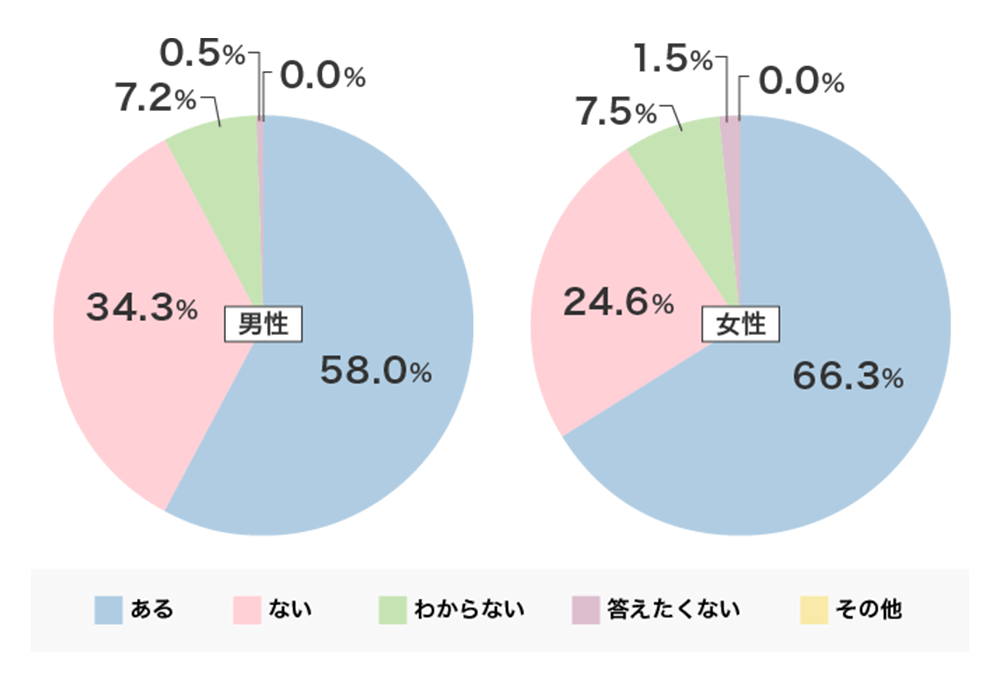

なぜなら、汗をかく習慣がないと汗腺(汗を分泌する器官)が衰えてしまうからです。汗腺が衰えると、頭皮から臭い汗が出やすくなります。

衰えている汗腺では、汗のろ過が十分に行われないため、臭い成分を含んだ濃い汗が排出されてしまいます。

定期的に汗をかいて、汗腺の機能を正常に保っていれば、十分にろ過されたニオイのない汗をかけるようになるのです。

できれば、毎日1回、全身に汗をかけると理想的です。30分程度の有酸素運動がおすすめですが、運動が難しい日には、半身浴・サウナなどで代用しても良いでしょう。

▼ ポイント

6-2. (緊張性の汗の場合)ストレスケアを行う

2つめの対策は「(緊張性の汗の場合)ストレスケアを行う」ことです。

「緊張して、頭から滝のように汗をかいてしまった」という経験がある方は、緊張性の汗をかきやすくなっています。

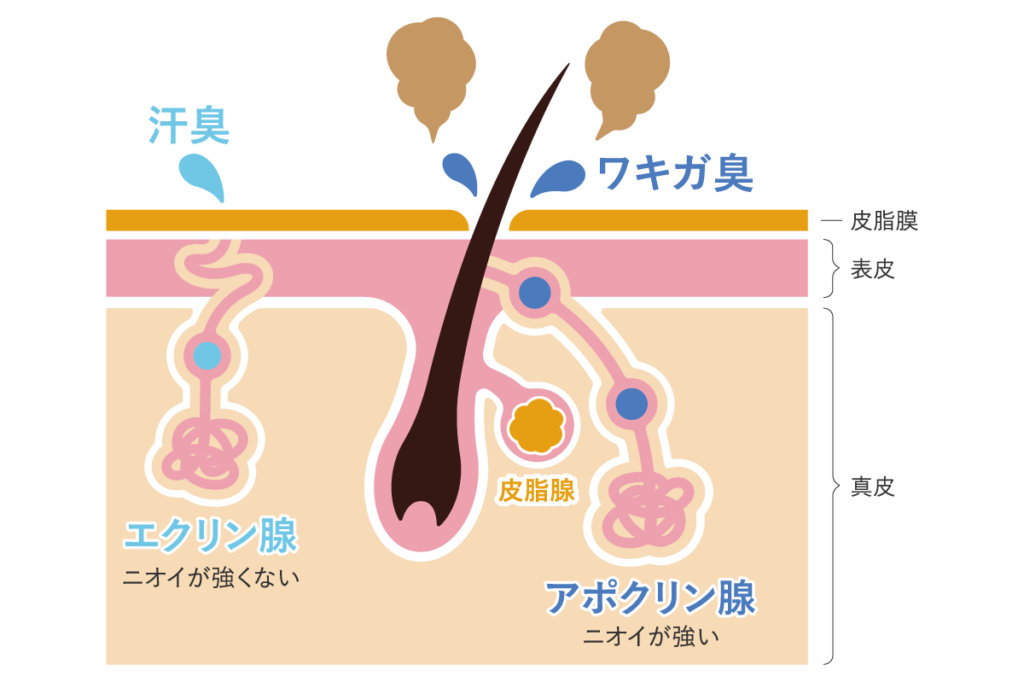

緊張したときにかく汗は「アポクリン腺」という汗腺から多く排出されます。

アポクリン腺からかく汗は、スパイシーなニオイ(いわゆるワキガ臭)を持っています。

これは、前述の“汗腺の衰え”とは、また別の話になりますので、別途ストレスに対する対策が必要です。

ストレスを感じたときに、頭皮から汗をかきやすい場合は、ストレスケアを行いましょう。

▼ ストレスケアのポイント

頭皮のニオイの対策⑤ 頭皮環境を整える

最後に、「頭皮環境」を整えるための対策を6つ、ご紹介します。

7-1. 頭皮を濡れたままにしない

1つめの対策は「頭皮を濡れたままにしない」ことです。

シャンプーした後、髪の毛を乾かさないで寝てしまったり、タオルを巻いたまま長時間放置したりしていませんか。

頭皮を濡れたまま放置することは、頭皮にとって悪影響となります。濡れている間に、雑菌が繁殖しやすくなるからです。

シャンプー後は、ドライヤーで手早く頭皮を乾かしましょう。乾かすときには、髪の毛を乾かすのではなく頭皮を乾かす意識が大切です。髪を根元からかきあげるようにして、頭皮にドライヤーの風を当ててください。

日中、汗をかいたり雨に降られたりして頭皮が濡れた場合も、できるだけ早く乾かす必要があります。タオルで頭皮の水分を拭き取り、水分が蒸発するのを助けましょう。

▼ ポイント

7-2. 頭皮を紫外線から守る

2つめの対策は「頭皮を紫外線から守る」ことです。

体の中で最も多くの紫外線を浴びやすい頭皮。放っておけば、紫外線ダメージでボロボロになってしまいます。

日焼け止めを塗ることが難しい頭皮の紫外線対策は、「帽子」と「日傘」で行います。外出時には、帽子と日傘を使い、頭皮を紫外線から守ってください。

近年では男性用の日傘も市販されています。男性も女性も、日傘をどんどん使いましょう。

紫外線は夏だけでなく一年を通して降り注いでいます。帽子と日傘による紫外線対策も、一年中続けてください。

▼ ポイント

7-3. 整髪料を頭皮につけない

3つめの対策は「整髪料を頭皮につけない」ことです。

整髪料には、油分や化学物質が多く含まれています。

髪の毛は死んだ細胞(生きていない)ので、整髪料によって大きなダメージを受けることは少ないのですが、生きた細胞である頭皮にとっては、整髪料はダメージの元となります。

整髪料が一切頭皮につかないように使うのは難しいので、できれば、整髪料を使うこと自体、控えるのが理想的です。

どうしても整髪料を使いたい場合には、頭皮に付着しないように細心の注意を払ってください。帰宅後は、できるだけ早くシャンプーで落としましょう。

▼ ポイント

7-4. 健康な頭皮に必要な栄養素を摂る

4つめの対策は「健康な頭皮に必要な栄養素を摂る」ことです。

健康な頭皮を作るためには、健康な頭皮の構成要素である栄養素が必要不可欠です。

頭皮は主にタンパク質からできています。良質なタンパク質を摂取しましょう。

タンパク質に加えて、摂取したタンパク質を代謝する過程で必要なビタミンB6、亜鉛、ビタミンCなどの栄養素もあわせて摂ってください。

▼ 頭皮の健康のために摂りたい栄養素

7-5. 頭皮マッサージで血行を良くする

5つめの対策は「頭皮マッサージで血行を良くする」です。

口から摂取した栄養素は、血液によって頭皮まで運ばれます。せっかく栄養をたっぷり取っていても、頭皮の血行が悪いと、栄養が頭皮まで届きません。

頭皮マッサージは、手指で揉みほぐすやり方が最も簡単です。さらに本格的に取り組みたい方は、頭皮マッサージ専用のグッズを購入するのも良い方法です。

数百円の手動タイプから、数万円以上の電動タイプまで、さまざまな頭皮マッサージグッズが市販されています。

時には、マッサージ専門店や美容室で頭皮マッサージ(ヘッドスパ)の施術を受けるのもおすすめです。

7-6. 良質な睡眠をとる

6つめの対策は「良質な睡眠をとる」ことです。

私たちの体では、睡眠中に成長ホルモンが分泌されます。成長ホルモンは、頭皮のダメージを修復したり新しい頭皮の細胞分裂を促進したりするために、必要です。

成長ホルモンをたくさん分泌させるために、良質な睡眠をとりましょう。

成長ホルモンが分泌されやすい睡眠のコツは、眠り始めの3時間は特に熟睡できるように環境を整えること。成長ホルモンは眠り始めの30分から3時間以内に分泌されるためです。

就寝時間の3時間前までに食事・入浴を済ませ、スマホ・パソコン・テレビなどの明るい光を避けて、眠り始めに熟睡できるよう工夫しましょう。

まとめ

頭皮の臭いの原因としては、次の3つが挙げられます。

▼ 頭皮のニオイの原因

頭皮の臭いが出やすい人の5つのケースはこちらです。

▼ 頭皮のニオイが出やすい人

今日からスタートしたい頭皮の臭い対策は、下の表をご覧ください。

▼ 頭皮のニオイ対策

「頭皮のニオイは、なかなか消えない」という印象を持っている方も、ぜひご紹介した対策をひとつずつ実践してみてください。

実践する度に、徐々にニオイが軽減されていくことを実感できるはずです。さっそく今日から始めてみましょう。

健康管理士・サプリメントアドバイザー・漢方養生指導士 望月 みどり