最終更新日 2024年7月2日

|

監修:望月みどり プロフィールを見る > |

| 健康管理士・サプリメントアドバイザー・漢方養生指導士 | |

| 体臭に関する専門性の高い記事を数多く執筆。 体臭、加齢臭に関するコメンテーターとしてテレビ出演、雑誌の取材も多数。 |

ストレス臭とは、人が緊張しているときに、皮膚ガス(肌から出る気体)から臭う硫黄のような体臭のことです。

ストレス臭の硫黄のようなニオイは、「ラーメンの上のネギ」とも例えられます。

「ストレス臭って何?」と調べている方は、「自分の体臭がストレス臭かもしれない」と不安に感じているかもしれませんね。

この記事では、ストレス臭とは何なのか詳しく解説したうえで、ストレス臭の原因や対策までご紹介します。

最後までご覧いただくと、気になるストレス臭について理解し、さらにストレス臭を防ぐために何をすべきかわかるようになります。

では、さっそく見ていきましょう。

目次

ストレス臭とは?

冒頭でも触れましたが、ストレス臭とは人が緊張したときに出る特有のニオイです。詳しく見てみましょう。

1-1. ストレス臭は男女年齢問わず緊張状態のときに発生するニオイ 足の臭いにも影響が?

ストレス臭は、資生堂の研究員や臭気鑑定士が発見し、2018年に発表されたばかりのニオイです。

まだ発見されてから日が浅く、解明されていない面も多いのですが、緊張状態にある人から共通して同じニオイがすることは、突き止められています。

“緊張状態にある”とは、具体的には、リラックス時と比べ心拍数が上がり交感神経が優位になっていたり、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールが唾液中に増えていたりする状態です。

自律神経の乱れにより、手や足の発汗が促進され、皮膚の上に存在している雑菌が分解されて、イソ吉草酸が多く発生し、足の臭いにつながる人も多くいます。

ストレス臭は、特定の性別や年代だけに見られるものではなく、男女問わず幅広い年齢層から検出されています。

面接や会議など、大きなストレスのかかる場面で、多くの人が嗅いだことのあるニオイと考えられています。

1-2. ストレス臭は全身から出る皮膚ガスから臭う

「ストレス臭はどこから臭うの?」というのが気になるところですが、ストレス臭は皮膚ガスから臭います。

皮膚ガスとは、体の表面から発生する揮発性の物質の総称です。

目には見えませんが、私たちの皮膚からは、気体(ガス)が排出されています。この気体(ガス)には、ニオイのない二酸化炭素からニオイのあるアンモニアまで、さまざまなものが含まれています。

皮膚ガスは、体調、加齢、食べ物などによって変化することが知られていましたが、「緊張」によっても変化することが、ストレス臭の存在によって明らかになったのです。

1-3. ストレス臭は腸内環境の乱れにも原因が

緊張や不安でお腹が痛くなったり、環境が変わって便秘になったりなど、緊張やストレスでお腹の不調を経験したことはありませんか?

これは、緊張やストレスなどで交感神経が優位な状態が続き、自律神経のバランスが乱れることが腸のぜんどう運動に影響を与えるからです。

腸の働きが低下し腸内環境が悪化した結果、腸にたまった老廃物は悪臭を発生させます。

腸内で発生したニオイ成分は血液にのって全身を巡り、汗やガスとなりストレス臭を発生させるのです。

1-4. ストレス臭は硫黄のようなニオイがする

ストレス臭のニオイは「硫黄のようなニオイ」と表現されます。

今までに、自分や周囲の人が極度の緊張状態にあるときに、硫黄のようなニオイがした経験はありませんか。

もし心当たりがあれば、それがストレス臭の可能性が高いでしょう。

また、ストレス臭を発見した研究員たちのうち複数の人が、ストレス臭の印象を「ラーメンの上のネギ」と表現しています。

ラーメンを食べているわけでもないのに、どこからともなくラーメンの上のネギのニオイが漂ってきたら、近くに緊張状態の人がいるかもしれません。

ストレス臭の2つの大きな問題

緊張したとき、皮膚ガスから発生するストレス臭。ストレス臭には、大きな問題が2つありますので、詳しく見てみましょう。

2-1. 周囲の人に不快感を与えてしまう

1つめの問題は「周囲の人に不快感を与えてしまう」ことです。

「このニオイは何?」と人に疑問に思われるニオイを漂わせることで、他の人に不快感を与えてしまいます。

現代では「スメハラ(スメルハラスメント)」という言葉もあるとおり、多くの人がニオイに敏感になっています。

たかが体臭とは軽く片づけられない状況となっており、ニオイで人に不快な思いをさせないことは、大切なマナーといえるでしょう。

2-2. ストレス臭を嗅ぐと本人も周囲の人も「疲労」「混乱」が強まる

2つめの問題は「ストレス臭を嗅ぐと本人も周囲の人も『疲労』『混乱』が強まる」ことです。

ストレス臭を発見した資生堂によれば、ストレス臭を嗅ぐ前後の心理変化として、ストレス臭を嗅いだ後は「疲労」「混乱」の指標が高まることが確認されています。

これは、ストレス臭と他の体臭の大きな違いといえます。ストレス臭を嗅ぐことで、精神面に悪影響が及ぶ可能性があるのです。

緊張してストレス臭が出た本人は、自分で自分の体臭(ストレス臭)を嗅ぐことで、ますます疲労や混乱が深まり緊張する……という悪循環になります。

さらに、この緊張やストレスが、他の人にも伝染してしまうのが、ストレス臭の大きな問題点です。

「緊張は人に伝染する」「緊張している人を見ると自分まで緊張してくる」といわれることがありますが、その一因こそ、ストレス臭の可能性があります。

ストレス臭を消すための具体的な対策

単に臭いだけでなく、精神にも影響を与えてしまうストレス臭。

ストレス臭の存在自体が明らかになったのは2018年。今まさに研究が進められているところです。

現在、「ストレス臭の主要成分は、ジメチルトリスルフィド(DMTS:dimethyl trisulfide)とアリルメルカプタン(AM:allyl mercaptan)の2つ」というところまでは突き止められています。

現代社会を生きていく上で、ストレスは避けられません。

ストレス臭を消すためにはストレスをため込まないことが一番ですが、ストレスがない生活はできませんので、ストレスがあるときこそ、体内環境を整えることが重要です。

ここからは具体的な対策を説明していきます。

3-1.善玉菌を増やして腸内環境を整える

精神的なストレスや肉体的な疲労がたまると、腸の動きが悪くなり腸内に悪玉菌が増えて、腸の中で老廃物が腐敗して悪臭が発生します。

腸内で発生した悪臭は血液にのってカラダを巡り、汗とともに、ニオイを発生させます。

そのため、ストレス臭を消すためには、腸内の善玉菌を増やして腸内環境を整えることがとても重要です。

3-2.悪臭ガスの発生を抑える

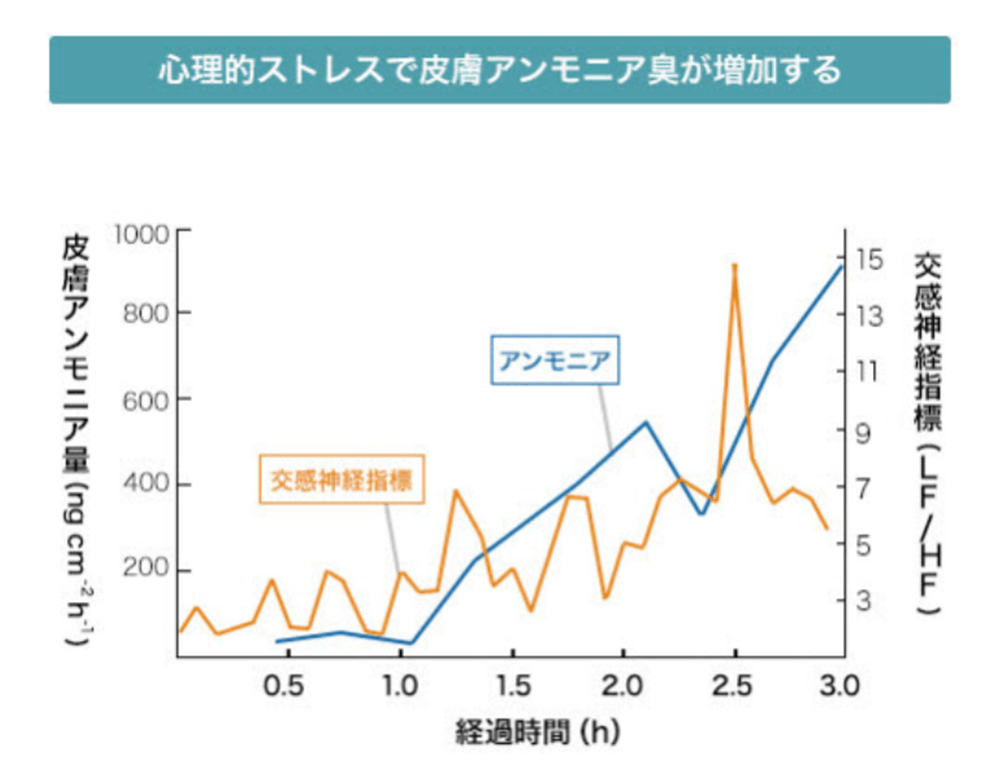

心理的なストレスや肉体的な疲労がたまると、皮膚アンモニア量が上がることが分かっています。

データ出典:産業衛生学雑誌.2018,Vol.60,p543

健康な人では、アンモニアは肝臓の働きによって無毒化され、尿と共に体の外に排泄されます。

しかし、肝臓の機能が低下すると、血液中にアンモニアが増えてしまうため、肝機能を高めておくことが大切です。

3-3.活性酸素を増やさない

ストレスは活性酸素を発生させ、活性酸素により皮脂が酸化し、体臭が強くなります。

活性酸素はストレス臭だけでなく、加齢臭の原因にも深く関わっているため、ストレス臭をおじさん臭と言われることもあります。

ストレス臭を改善するためには活性酸素を除去することが必要です。

ストレス臭に有効と考えられる成分

ここからは、ストレス臭に有効な成分について説明します。

4-1.腸内環境を整える成分

ストレスで善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れて腸内環境が悪化していると、腸内で老廃物が腐敗して臭いを発生させます。

腸の中で発生した腐敗臭は、腸管から血液中に取り込まれるために、臭い成分を含んだ血液が全身をめぐることになります。

これが皮膚表面に送られてストレス臭になってしまいます。

だから、ストレス臭対策には腸内環境を整えることがとても重要です。善玉菌を増やす乳酸菌が含まれた体臭サプリを選ぶといいでしょう。

- 腸内環境を整える乳酸菌 蔵華乳酸菌

4-2.悪臭ガスを消臭する成分

体臭には、トリメチルアミン、メチルカプタンなどの悪臭成分や、アンモニア臭、イオウ系の臭いなどさまざまな臭いがあります。

これらのニオイを抑えてくれるのが、植物のポリフェノールや植物由来の酵素などの消臭成分です。

体臭サプリを選ぶ場合は、どの臭いに効果を発揮する成分が、どれくらい入っているのかを確認するといいでしょう。

- アンモニア臭に有効な消臭成分 DEOATAK®、柿渋エキス、カモミール

※DEOATAK®は高砂香料工業株式会社の登録商標です。

4-3.悪臭ガスを発生させない成分

肝臓には、オルチニンというアミノ酸によりアンモニアを分解して尿素に変換し、尿として排出するしくみがあります。これをオルニチンサイクルといいます。

ところが、ストレスや疲労により肝機能が低下すると、オルチニンサイクルがうまく回らなくなり、分解できなかったアンモニアが汗として分泌されます。

これが、体からアンモニアの臭いが発生するストレス臭の原因となります。

だから、肝機能を高めておくことが重要です。

- 肝機能向上に有効な成分 甜茶、牡蠣、しじみ、ウコン

4-4.活性酸素を抑える成分

体の中に活性酸素が増えると、体内の皮脂も酸化が進んで臭いの原因になります。

活性酸素を抑える抗酸化成分が含まれたものを摂ることも大切です。

- 抗酸化成分 緑茶、甜茶、桂皮、カンゾウ

4-5.ストレスを緩和する成分

ストレス臭を抑えるには、もちろんストレスを減らすことが有効なのは言うまでもありません。

現代社会でストレスをなくすことは難しいですが、リラックス効果のあるハーブなどでストレスを軽減することができます。

- ストレスを緩和する成分 カモミール

ストレス臭以外にもあるストレスで強くなりやすい3つの体臭

ここまで、皮膚ガスに硫黄のようなニオイが発生する「ストレス臭」について解説してきました。

実は、ストレス臭以外にも、ストレスが引き金となって強くなる体臭があります。3つご紹介しましょう。

5-1. アポクリン腺からの汗臭

1つめは「アポクリン腺からの汗臭」です。

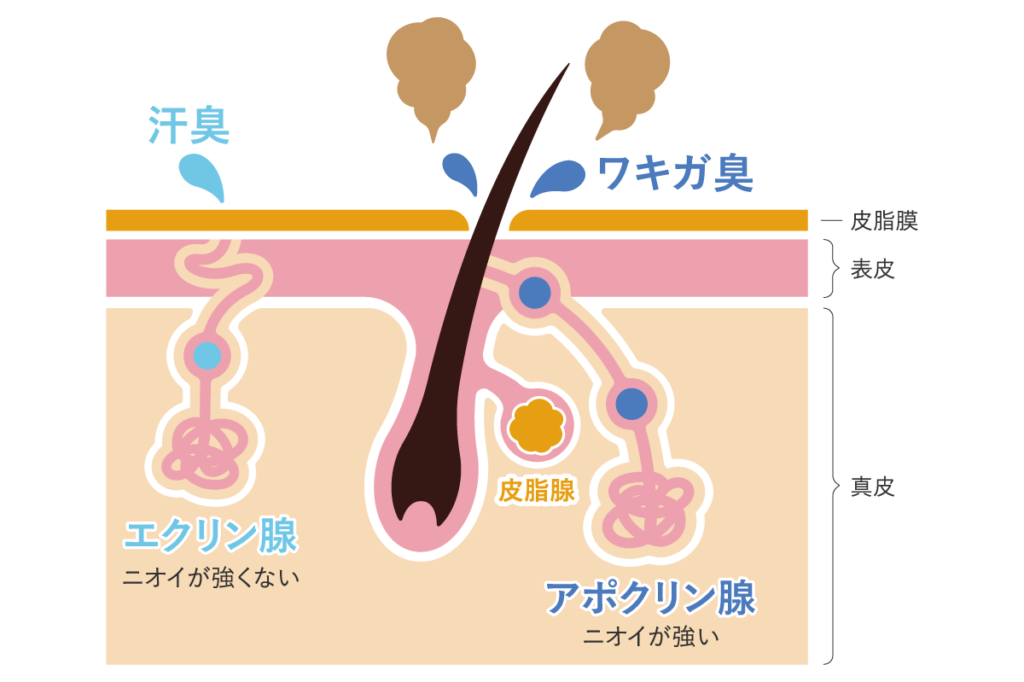

アポクリン腺とは、汗を排出する器官(汗腺)の一種です。

汗腺にはエクリン腺とアポクリン腺の2種類があるのですが、アポクリン腺からはスパイシーなニオイ(いわゆるワキガ臭)のある汗が排出されます。

アポクリン腺は、ストレスを受けると活性化します。

例えば、「大勢の前で緊張のスピーチを終えた後、汗をかいた自分のワキからワキガのようなニオイがする」という場合、原因はアポクリン腺から排出された汗と考えられます。

対策としては、汗臭の対策を行うことが役立ちます。

▼ 汗の臭いを防ぐ対策

詳しくは「汗が臭い原因と対策!汗臭の悩み・汗のニオイを消す9つの方法」をご覧ください。

5-2. 加齢臭

2つめは「加齢臭」です。

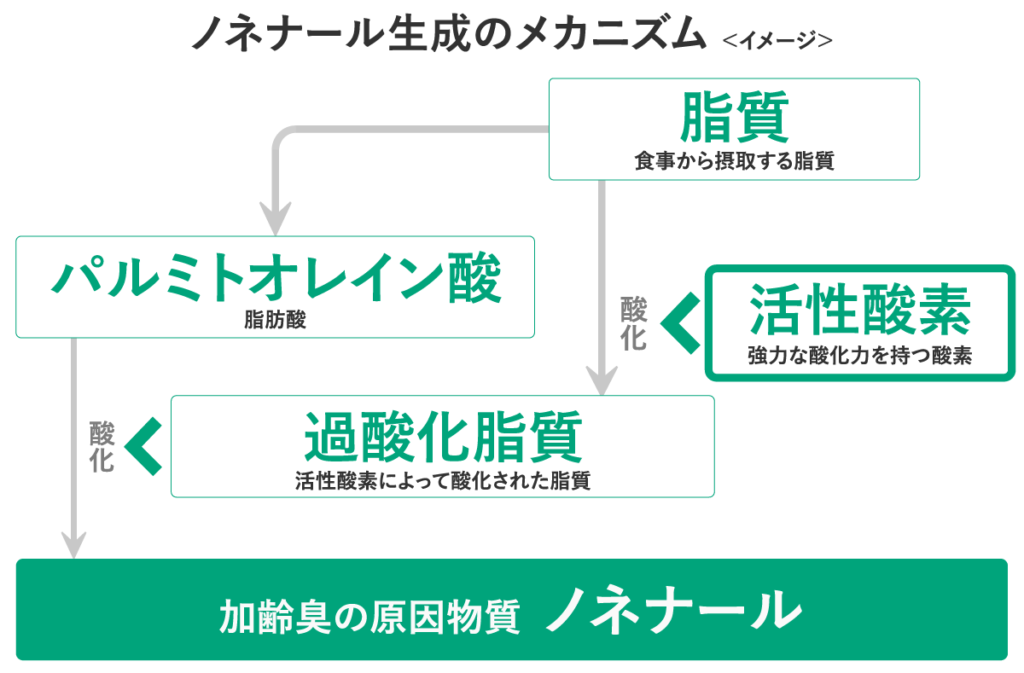

加齢臭は「酸化」によってひどくなるという特徴があります。下の図は、加齢臭の原因物質(ノネナール)が生成されるメカニズムです。

図の中に登場する『活性酸素』は、ストレスを受けると増えます。

つまり、【ストレスを感じる→活性酸素が増える→加齢臭がひどくなる】という図式が成り立つのです。

加齢臭の対策としては、以下があります。

▼ 加齢臭を防ぐ対策

詳しくは「本気の加齢臭対策で嫌なニオイを抑え込む!すぐ実践できる15の方法」にて解説しています。あわせてご覧ください。

5-3. 口臭

3つめは「口臭」です。

口臭を抑えるためには、十分な唾液が必要です。

しかし、ストレスを感じると、口が渇きます。ストレスによって口が渇くと、その分、口臭がひどくなってしまうのです。

「ストレスを感じたときに、口が臭くなる」という方は、口が乾かないようにする工夫が必要です。

小まめに水分を補給して口の中のうるおいを保ちましょう。

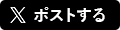

緊張しそうな場面があらかじめわかっている場合は、唾液を分泌させる器官である「唾液腺(耳下腺・顎下腺・舌下腺)」をマッサージしておくのもおすすめです。

まとめ

ストレス臭とは、男女年齢問わず緊張状態のときに発生するニオイのことです。

全身から出る皮膚ガスから臭っており、硫黄のようなニオイが特徴です。

「ラーメンの上のネギみたいなニオイ」という例えも、よく使われます。

ストレス臭には、次の2つの問題点があります。

▼ ストレス臭の問題点

ストレス臭を消すためには、次の3つの対策が有効と考えられます。

▼ストレス臭を消すための具体的な対策

ストレス臭に効果があると考えられる成分には、次のような5つの成分があります。

▼ストレス臭に有効と考えられる成分

なお、ストレス臭以外にも、ストレスを受けたことがきっかけで強くなりやすい3つの体臭がありますので、こちらもチェックしておきましょう。

ストレス臭の存在を知ることは、自分や周囲の人がストレスにさらされていないか気づくためのバロメーターにもなります。

ストレス臭への理解を通して、できる限りストレスのない毎日を目指していきましょう。それこそが、ストレス臭の根本的な解決へとつながります。

健康管理士・サプリメントアドバイザー・漢方養生指導士 望月 みどり