最終更新日 2024年11月15日

美味しいものは糖質からできています。

美味しそうなパンやスイーツ、流行りのタピオカドリンク、ランチタイムのサンドイッチやピザ、パスタも糖質だらけ。

でもこれらを食べられないなんて、悲しいですよね。

ああ・・・新しくできたあのパン屋さん美味しそう。

インスタにも美味しそうな写真ばかり・・・。

食べたい。でも太ってしまう~

おや、今日も糖質と太ることの恐怖で悩める女性が!

ど・・・どなたですか!?

私はパーソナルダイエットコーチのロバート誠といいます。

太るから我慢しないと・・・

分かっているけど、ついつい食べてしまいますよね!

気が付けば今日食べたものは糖質ばかり⁉

また太ってしまうのでは・・・という不安もいっぱいなのでは?

そうなんです・・・

多くの女性が、糖質を食べたい、でも太りたくない、という悩みを抱いています。

では、糖質がなぜ太るのか?

正しい「糖質制限ダイエット」方法と痩せるメカニズムを知ることで、上手に糖質と付き合っていく方法が見えてきます。

間違った方法では、老けて見られたりリバウンドの可能性もあります。

詳しく解説させていただきます。

目次

糖質制限ダイエットとは

糖質制限ダイエットってどう行えばいいの?

食事からすべての糖質を抜けばいいの?

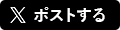

1日に摂取する糖質量を100g以下に抑えるダイエット方法です。

(人によっては60g程度)

糖質制限ダイエットとは、元々は、糖尿病の患者さん向けに考えられた食事療法で、お米、パンや麺類など糖質の摂取を制限するダイエット法です。

カロリー制限ダイエットでは、日々口にする食品全部のカロリーを把握して、高カロリー食品を避けていこうという手法のため、手間がかかります。

それに比べて糖質制限ダイエットでは、日常的に食べている食品の“糖質量”だけを制限して、他の物は自由に食べられるので、簡単に始められることが人気の理由のようです。

しかし、糖質カットを意識するあまり、たんぱく質、ミネラルなどのバランスを崩してしまっては元も子もありません。

大切なことは、栄養バランスを崩すことなく、現在摂取している1日の糖質量を減らしていくことです。

糖質はなぜ太るの?

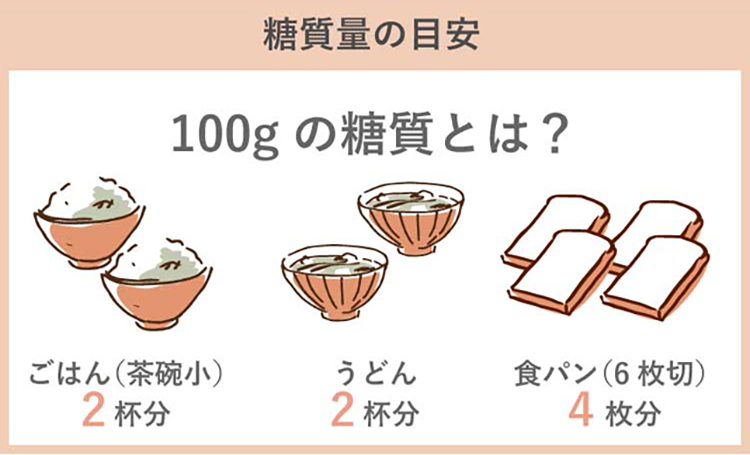

人は糖質を摂って血糖値が上昇すると、血管内の血糖値を下げるためにすい臓からインスリンというホルモンが分泌されます。

インスリンは筋肉と脂肪の細胞に取り込んで、血糖値を下げる働きをします。

筋肉や肝臓では、エネルギー源として使われなかった糖をグリコーゲンとして貯蔵しています。

グリコーゲンは、肝臓に70~80g、筋肉には200~300g蓄えられています。

1日3食、ご飯、パン、麺類などの糖質を当たり前のように食べて、あまり身体を動かさないでいると、肝臓と筋肉のグリコーゲンの貯蔵庫はやがて満杯状態になります。

満杯状態の中で、さらに糖質を摂取していくと、余った糖を貯蔵する場所がなくなり、インスリンが脂肪細胞に中性脂肪として蓄えるように作用していきます。

これが体脂肪の正体で太る原因なのです。

したがって、糖質を大量に摂る食生活を続けると、体脂肪がどんどん蓄積していくことになります。

では糖質とどのように賢く付き合っていくべきでしょうか。

糖質制限ダイエットの方法

糖質制限ダイエットは、全く糖質を摂らないのではなく、糖質の摂取量を制限します。

三大栄養素のうち、糖質以外のたんぱく質や脂肪は制限せず、むしろ食べていいので、今までの「食べない」ダイエットではなく「食べる」ダイエットなので、続けやすいことが特徴です。

レベル別・糖質制限ダイエット方法

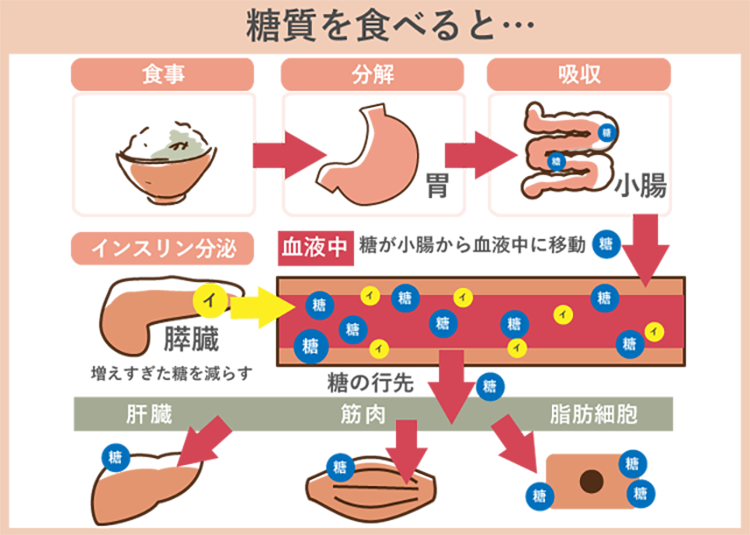

糖質制限ダイエットの効果

糖質制限ダイエットの期待できる効果は以下の通りです。

身体を動かすエネルギーである糖質の摂取量が少なくなってくると、体内ではエネルギー不足を補うため、蓄積されている中性脂肪や体脂肪を分解してエネルギー源を作り出します。

つまり

「糖質によるエネルギーが不足しているから、脂肪を分解してエネルギー源をどんどん生み出そう!」

という働きになり、体脂肪が減少していきます。

ゆるい糖質制限ダイエットの方法

糖質制限ダイエットの方法は分かったけど

続けやすいコツってないんですか?

ダイエットは継続が大切です。

そのためには、自分に合ったダイエット法を選ぶことが大切です。

先に触れた[ハード]はかなりストイックに糖質を抜いていきますし、[マイルド]も一週間くらいは継続できても1ヶ月は・・・という方が多いようです。

また、[プチ]ではダイエット効果を実感できるまでに時間を要してしまいます。

そこで、私が多くの方におススメしているには、[ゆるい糖質制限ダイエット]です。

[プチ]と[マイルド]の中間の位置付けです。

その1)糖質抜きでなく「適量摂取」

大切なことは糖質を抜こうとせず、自分がよく食べる食品の糖質量を知り、糖質の少ない食品をうまく選び、食の楽しみを失わないことです。

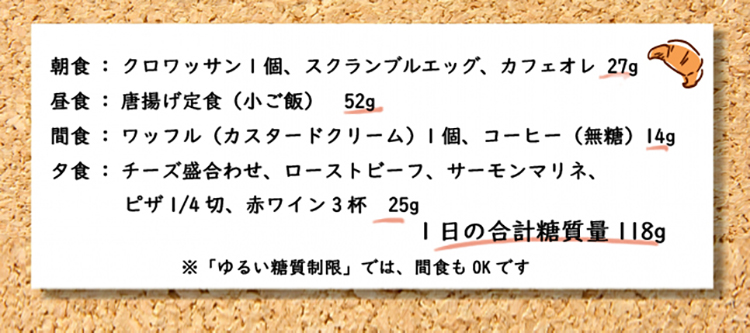

「ゆるい」食事例です。

※糖質量はあくまでも目安です。量や使用する調味料によっては変動します。

その2)糖質量を知り「置きかえる」

カロリーではなく、あくまでも糖質量を確認しましょう。

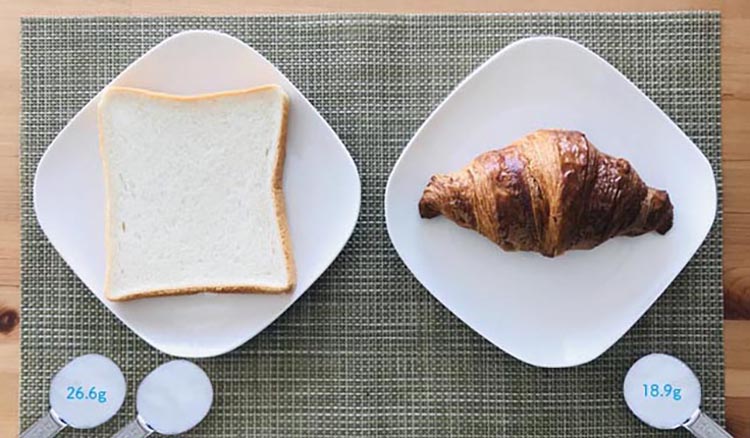

ゆるい食事例で出した、朝食の「クロワッサン」を例にあげると、クロワッサンの方がバターを多く使用しているため、カロリーは高めですが、1個で比較すると糖質量は食パンの方が多くなります。

食パン1枚(60g)クロワッサンの方がグラムが少ないという点もありますが、同じパンを1個食べるなら、クロワッサンの方がオススメです。

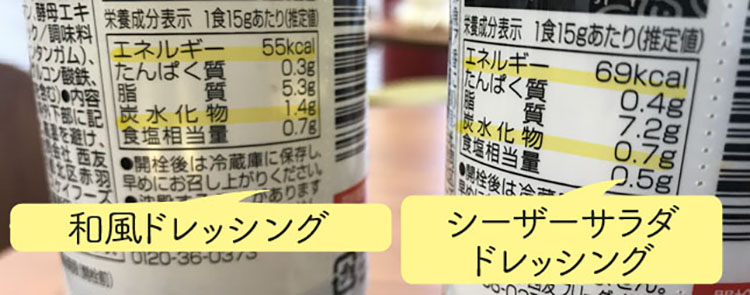

また、生野菜を食べる時に使用するドレッシングもカロリーではなく、糖質量を比較して選ぶようにしましょう。

オイル系はカロリーが高くなりますが、ノンオイル系は、オイルを抑えた分、糖質が多くなる傾向にあります。

必ず、栄養成分表示で確認することを習慣にしましょう。

その3)糖質カットサプリを活用する

糖質制限ダイエットを継続し、成功へ導くもう一つの秘訣は、糖質制限サプリメントを活用することです。

サプリメントを併用し、ダイエットを長い目で見ていくことが一番取り組みやすく、成功しやすい方法です。

サプリなら続けやすそう!

色々広告でも、すっごく痩せた体験談があるしね!

ちょっと待った!

サプリメント活用にあたって、注意すべき点が一つあります。

糖質制限サプリは世の中に多く存在します。

中には「短期間で激やせした」「飲むだけで痩せる」などの誇大広告も溢れています。

そのような広告に惑わされることなく、サプリメントを選ばないといけません。

ええ!そうなの!?

糖質制限サプリメント選ぶポイント

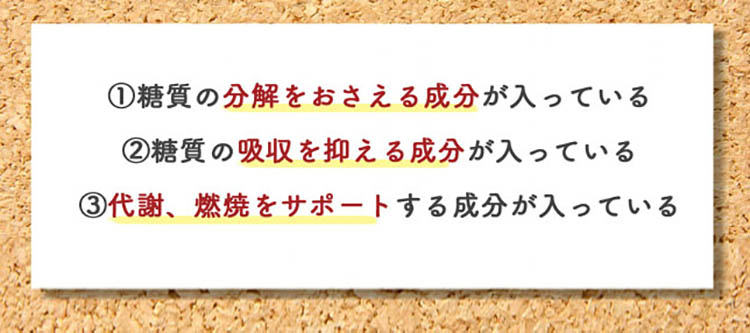

糖質制限ダイエットを継続し、成功へ導くもう一つの秘訣は、糖質制限サプリメントを活用することです。

サプリメントを併用し、ダイエットを長い目で見ていくことが一番取り組みやすく、成功しやすい方法です。

この3つの条件を満たした糖質制限サプリメントを活用することをお勧めします。

さらにそれぞれの含有量についてもチェックしておく必要があります。

記載はしているものの、微量しか入っていないのでは本来の目的が達成できるとは限らないからです。

やってはいけない危険な糖質制限

糖質制限ダイエットを始めようと思っても、次のことには注意してください。

その1 いきなり1日の糖質摂取量60gを目指す

よ~し!方法は分かったわ!

じゃあ早く結果を出したいから、気合を入れてハードから実践するぞ~!

こらこら^^;

それはやってはいけないよ!

いきなり糖質を減らしすぎると一気に老けてしまうなどのリスクがありますよ。

そ・・・・ そうなんですか・・・。

これまで糖質を意識してなかった方が、糖質制限ダイエットをスタートし、とにかく糖質を断つと、一時的に低血糖状態に陥ることがあります。

低血糖状態では、強い空腹感、冷や汗やふるえ・動悸、眼のかすみや生あくび、ひどい時には、意識がもうろうとなり、けいれんを引き起こすこともあります。

全般的には、行動が鈍くなりますが、中には攻撃的になる場合もあるようです。

血糖が低くなると、血糖を上げようと副腎からアドレナリンが出て、極度に活動的になることがあるようです。

また、マウス実験ではありますが、1日3食の主食を抜かすような糖質制限食を行うと老化を促進し、寿命を短縮することが示されています。

初めて糖質制限ダイエットをやってみる方は、先にも触れた[プチ]もしくは[ゆるい]から始められることをお勧めします。

ダイエット前の1日の糖質量が150g~180gであれば、[マイルド]からスタートすることをお勧めします。

その2 偏った食生活 ~特にたんぱく質を減らすこと

糖質制限を意識するあまり、たんぱく質、ミネラルなどの摂取バランスを崩してしまっては元も子もありません。

例えば、たんぱく質が欠乏すると筋肉量の減少、ひいては基礎代謝量の低下を招きます。

基礎代謝量が低下すると、太りやすく、痩せにくくなってしまいます。

また、肌や髪のトラブルを招くこともあります。

ミネラルの中でもカルシムやリンが不足すると、骨が弱くなるというリスクがあります。

大切なことは、栄養バランスを崩すことなく、現在摂取している1日の糖質量を減らしていくことです。

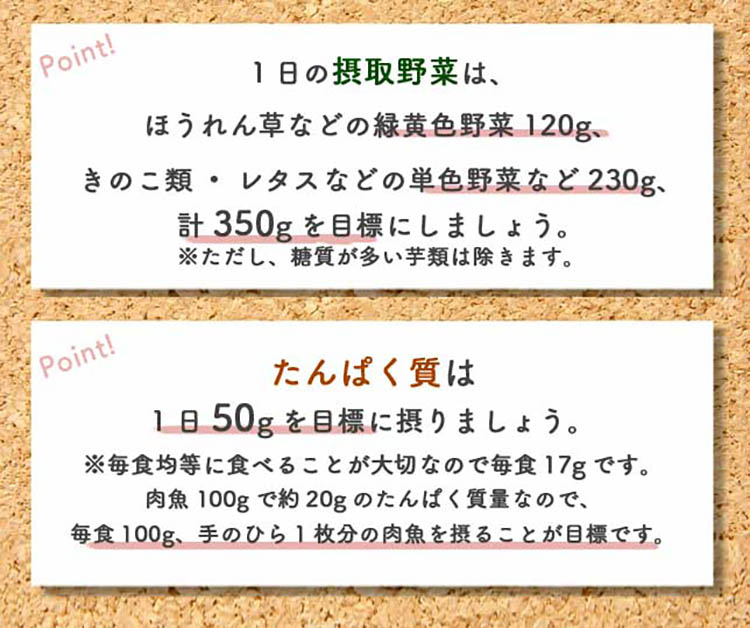

摂取する糖質量を意識しながら、野菜とたんぱく質の摂取量も意識しましょう。

糖質制限ダイエットでリバウンドしない方法

よせっかく頑張って痩せても、元の食生活に戻すと、リバウンドしてしまいませんか?

リバウンドはしやすい状態なので注意が必要です!

リバウンドしてしまうのは、ダイエットを止めて糖質量を大量に摂ることにより、それまで適度な糖質量に慣れ、エネルギー効率のよい体質になってきたところに、過剰な糖質が取り込まれてしまい、余剰分が体脂肪として蓄積されるためです。

ダイエットとリバウンドを繰り返していくと、恐ろしいことに徐々に体脂肪が落ちにくい体質へと変わってしまいます。

■糖質制限ダイエットを行った後は、リバウンドしないために以下のことに注意しましょう。

1)意識してたんぱく質を摂る

毎食約17g、1日50gのたんぱく質を摂りましょう。

2)運動を習慣化する

エネルギー消費という点では、運動は大切です。

運動不足になると、運動で消費されなかった糖質が体内に体脂肪として貯蔵されやすくなります。

また、運動不足により、血糖値上昇を抑制するインスリンの作用が低下していくとリスクもあります。

運動に必要なエネルギーは、肝臓や筋肉に蓄えられたグリコーゲン(糖質が蓄積されたもの)から先に供給されていき、グリコーゲンが不足してくると、体脂肪がエネルギーとして供給されていきます。

そのタイミングは、およそ運動開始30分後です。

そのため、ウォーキングは30分以上継続する必要があります。

また、ウォーキングする場合には、腕をしっかり振って、少しきついと感じる心拍数130程度を目安にします。

ゆっくり歩く散歩では、脂肪燃焼は期待できません。

できるだけ筋肉量を増やし、エネルギーを消費しやすい身体づくりが大切です。

糖質量ガイド

身体によいイメージのはちみつ。その糖質量は、大さじ1杯(20g)で16gです。

1日の目標糖質量を100g、1食あたり目標を約33gとすると、わずか大さじ1杯で16gというのは摂取量としては多すぎることがわかります。

糖質制限ダイエットは、食材の糖質量を知ることから始まります。

概ね、素材の味を活かしたものは糖質量が低くなっていますが、煮物などしっかりと味付けされたものは糖質量が高くなっています。

ここに取り上げた食品はあくまでも例で、分量ならびに調理方法により糖質量は変わります。

よく口にする食品でも糖質量がゼロというものもあります。

おおよその糖質量はWEB検索でも簡単に調べられるので、よく口にする食品の糖質量を確認することが大切です。

また、売られている食品には栄養成分表示があり(生の野菜や肉・魚、量り売りでの総菜は除く)炭水化物量が表示されていますので、購入時には必ず確認するように習慣づけることをお勧めします。

まとめ

糖質と付き合いながら太らないための方法としては……