「プレ更年期ってどんな症状が出るの?」

「まだ30代なのに更年期みたいな症状があるんだけど…これってプレ更年期?」

ずっと先だと思っていた更年期のような症状が30代に現れたら、不安になりますよね。

私の体はどうなってしまったの?…と、誰にも相談できず悩んでいる方がいるかもしれません。

でも、あなただけではないので安心してください。多くの方が悩んでいるからこそ、「プレ更年期」という言葉が生まれたのです。

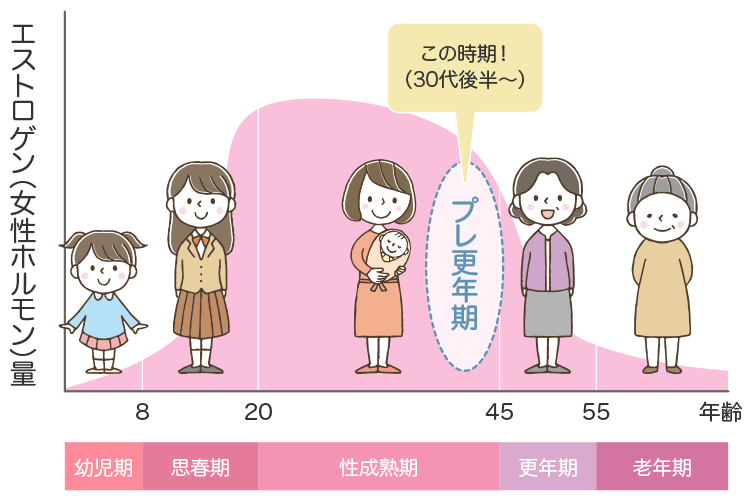

プレ更年期とは、一般的な更年期の少し前、30代後半〜40代前半の女性に現れる更年期に似た以下のような症状のことです。

| プレ更年期の主な症状 |

| 【1】 月経周期や日数が不規則になる |

【2】 経血の量にムラが出る |

【3】 今までにない「更年期に似た」不調 |

|

|

|

これらの症状、特に3つめの「今までにない更年期に似た不調」は、“そこまで重症ではない” 点がポイントといえます。

更年期には寝込んでしまうほど重い症状も出ますが、プレ更年期の症状の多くは、「ときどき感じる程度」、「薬や日々の工夫でコントロールできる程度」の不調です。

それは、プレ更年期がまだ本番ではなく、『そろそろ体が変化を始めますよ』というサインだからです。

サインだと分かれば、むやみに不安に思う必要はありません。むしろ、早めに気づいて準備できるチャンスです。

この記事では、プレ更年期に出やすい症状を整理し、セルフ診断ができるチェックリストにまとめました。

また、具体的な対処法や、プレ更年期を乗り切った方の体験談もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

今のうちから自分の体と向き合うことで、誰にでも訪れる更年期を安心して迎えられるようにしていきましょう。

【注意!他の病気の可能性も考慮しましょう!】

本記事ではプレ更年期の症状について解説しますが、同じような症状でも重大な病気が隠れている可能性があります。

プレ更年期の症状とあわせて、他の病気だった場合の症状についても触れていきますので、よく確認してください。

病気が 疑われる場合は、迷わず医療機関を受診しましょう。

プレ更年期(30代後半〜40代前半の女性に現れる更年期に似た不調)の主な症状は、月経周期や日数の不規則化、経血の量にムラが出ること、そして今までにない更年期に似た不調(ホットフラッシュ、イライラ、疲労感など)の3つです。これらの不調は、女性ホルモン(エストロゲン)の徐々の減少によって引き起こされます。

楽に乗り切るための対処法としては、エストロゲンと似た働きをするアグリコン型大豆イソフラボン配合のサプリメントの活用と、悪習慣を断ち切り生活習慣(食事、運動、睡眠など)を整えることが推奨されます。早めに気づき対策を始めることが、更年期を軽やかに乗り切るための鍵となります。

目次

プレ更年期の時期に現れやすい3つの症状

プレ更年期に現れやすい症状は、主に3つ挙げられます。

| プレ更年期の時期に現れやすい症状 | |

| (1) | 月経周期や日数が不規則になる |

| (2) | 経血の量にムラが出る |

| (3) | 今までにない「更年期に似た」不調が現れる |

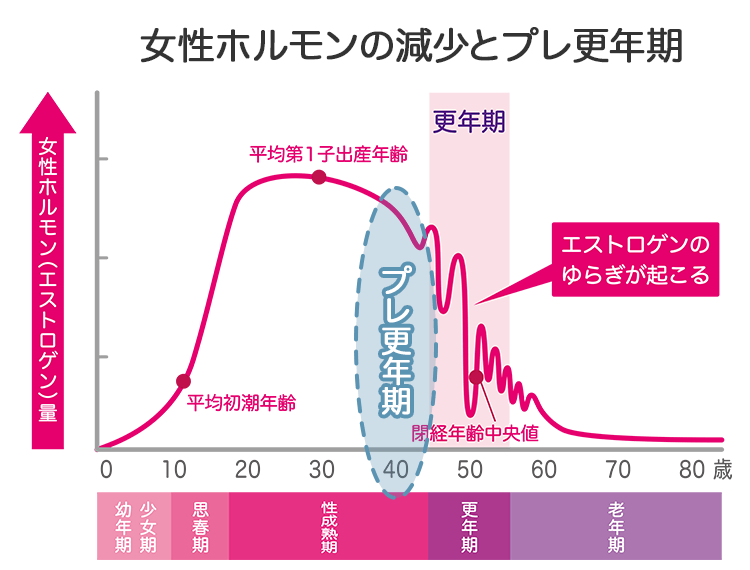

冒頭で述べたように、「プレ更年期」とは、一般的な更年期の少し前、30代後半〜40代前半の女性に現れる不調のことです。

なぜこの時期に不調が現れるかというと、女性ホルモン(エストロゲン)が徐々に減り始め、心身にさまざまな変化が起こりやすくなるからです。

具体的なプレ更年期の症状について、順にみていきましょう。

1-1. プレ更年期の症状(1)月経周期や日数が不規則になる

プレ更年期の症状として、月経(生理)の周期や日数が不規則になることが挙げられます。

卵巣の機能が徐々に低下していくことが、月経のサイクルに少なからず影響を及ぼすからです。

「月経周期や日数が不規則になる症状」には、次のようなパターンがあります。

| 症状(1) 月経周期や日数が不規則になる |

※月経周期:月経の初日から次の月経の前日までの日数

|

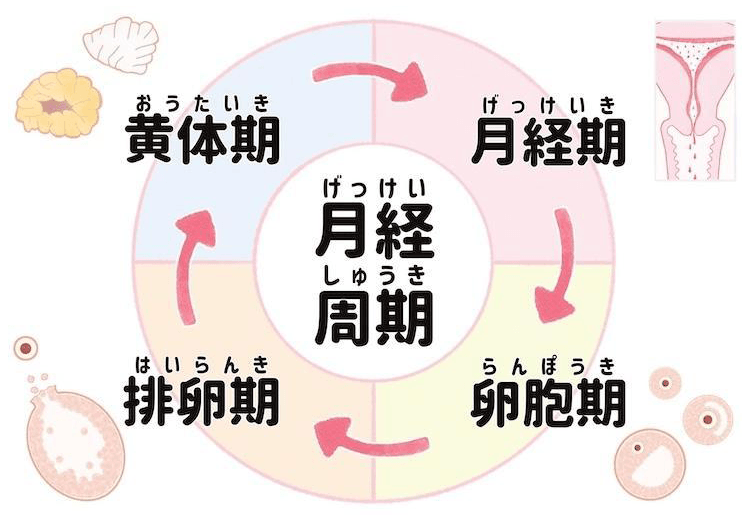

女性の月経周期(月経の開始日から次の月経の前日までの日数)は、通常25〜38日間で、主に4つのプロセスを繰り返します。

【女性の月経周期のプロセス】

- 卵胞期(7〜10日):月経が終わってから排卵までのエストロゲンの分泌量が多い期間

- 排卵期(2〜3日):排卵を促すホルモンの分泌が上昇し、排卵が起こる期間

- 黄体期(14〜18日):排卵後から次の月経が開始されるまでの黄体ホルモン(プロゲステロン)が大量に分泌される期間

- 月経期(3〜7日):子宮内膜が剥がれ落ちる

この周期は、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌バランスによってコントロールされています。

ところが、プレ更年期に卵巣機能が低下し始め、ホルモンの分泌が不安定になることで、コントロールが上手くいかなくなり、月経周期に乱れが生じてしまうのです。

1-2. プレ更年期の症状(2)経血の量にムラが出る

月経時、経血の量にもムラが生じるのも、プレ更年期の症状のひとつです。

女性ホルモンの分泌が不安定になり、子宮内膜がこれまで通りに剥がれなくなることが原因です。

「経血の量にムラが出る」症状には、次のようなパターンがあります。

| 症状(2) 経血の量にムラが出る |

|

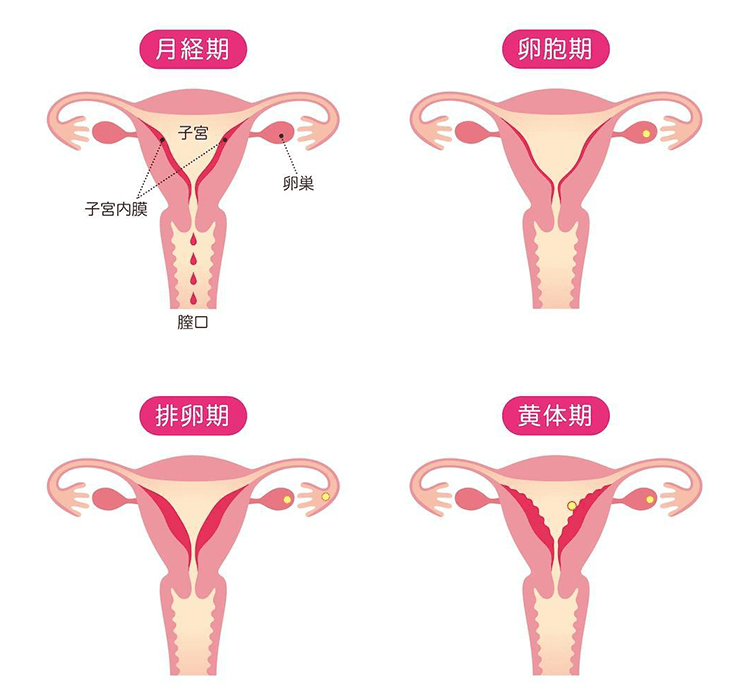

「経血のムラ」を具体的にイメージしていただくために、月経の仕組みを思い出してみましょう。

【月経の仕組み】

月経(生理)とは、妊娠準備のために厚くなった子宮(赤ちゃんを育てる部屋)の内膜が、妊娠が成立しなかったために剥がれ落ちて、体外へ排出される現象のことです。

排卵期には、受精卵を迎えるために、布団のような役割をする子宮内膜が厚くなります。

同時に、受精卵(赤ちゃん)を育てるために必要な血液(けつえき)も子宮の中に蓄えられます。

しかし、卵子が精子と出会わず、受精卵ができなければ、子宮内膜は必要なくなります。

そのため、厚くなった内膜は、子宮の壁から剥がれおちて、血液と一緒に経血となって排出されるのです。

以上が月経の仕組みですが、プレ更年期には、卵巣機能の衰えからホルモンバランスが乱れ、子宮内膜が正常に剥がれ落ちなくなることがあります。

そのため、経血量が以前に比べて少なくなったり、だらだらと少量の出血が続くことがあります。

また、子宮内膜が厚くなりすぎることで大量の出血をしてしまったり、経血にレバーペースト状の血の塊が混じる、といった症状が現れることも珍しくありません。

【月経以外の時期の出血には注意が必要】

月経周期や経血の量の乱れはプレ更年期によくある症状ですが、月経以外のタイミングでの出血(不正出血)は、他の病気の可能性があるため注意が必要です。

不正出血が続く場合、子宮体がんや子宮内膜ポリープなどの婦人科疾患、あるいは血液疾患の可能性が疑われます。

また、月経中であっても、大きな血の塊が何度も続けて出たり、昼用ナプキンが1時間も持たないほどの出血がある場合は、プレ更年期以外の病気が潜んでいるかもしれません。

自己判断せず、早めに専門医を受診しましょう。

1-3. プレ更年期の症状(3)今までにない「更年期に似た」不調が現れる

プレ更年期には、月経以外でも、今までにない身体の不調が現れます。

女性ホルモンの減少によって自律神経の働きが乱れ、さまざまな「更年期に似た」症状が出始めるのです。

以下に、更年期に似た症状を4つのカテゴリに分けて見やすく整理しましたのでご覧ください。

- 血管運動神経系の症状:血流や体温を調整する自律神経が乱れて起こる症状

- 精神神経系の症状:心や神経のバランスが乱れて起こる症状

- 消化器官系の症状:食べ物の消化や吸収、排泄に関わる器官の不調

- 運動器官系の症状:体を動かすための器官(骨・関節・筋肉など)の不調

| 血管運動神経系の症状 |

ホットフラッシュ

ほてりや発汗、のぼせなどが突然現れる症状

|

動悸・息切れ |

むくみ |

| 精神神経系の症状 |

頭痛 |

めまい |

イライラ |

不安感 |

| 消化器系の症状 | |

排便障害 |

吐き気 |

| 運動器官系の症状 |

肩こり |

疲労感 |

しびれ |

いかがでしょう、この中に心当たりの症状がありましたでしょうか。

「あるような、ないような…」と、首を傾げておられる方がいるかもしれません。

プレ更年期の症状は、さほど重くない※のに加え、現れ方も多様なので見極めが難しいですね。

次章では、そんなケースで判断の指標となる「プレ更年期チェックリスト」をご用意しました。

症状解説と合わせて確認することで、自分に当てはまるかどうかが明確になりますので、ぜひ試してみてください。

私の症状は本当にプレ更年期?判断目安になる「チェックリスト」

最近現れた不調が「プレ更年期」からくる症状かどうかを確かめたい方に向けて、「プレ更年期チェックリスト」を作成しました。

チェックをするのは、以下に合致する症状です。

- 30代後半〜40代前半に現れた症状

- (今までにない)初めて現れた症状

- 他の病気の影響は考えられない症状(既往症はない/健康診断で問題なかったなど)

- 「仕事を休む」「寝込む」ほどの重症ではない(一般的な更年期より軽めの症状)

それでは始めていきましょう。

※複数回答あり:プレ更年期は複数の症状が同時に出ることがあります。当てはまる項目すべてにチェックを入れてください。

| <周期や日数> | |

| 月経の周期が短くなった(28日→20日、30日→15日など) | |

| 月経の日数が短くなった(7日→4日、5日→3日など) | |

| 月経の周期が長くなった(毎月→隔月、25日→35日など) | |

| 月経の日数が長くなった(3日→7日、7日→10日、だらだらと長く続くなど) | |

| 月経時の経血量が通常より少ない | |

| だらだらと少量の出血が続く | |

| <経血の異変> | |

| 月経時の経血量が通常より多い | |

| 貧血気味になるほど経血量が多い | |

| 少ないかと思ったら大量に出血したりする | |

| レバーペースト状の血の塊が出たりする | |

| 出血が止まったと思ったらまた始まる | |

| <ホットフラッシュ> | |

| たまに顔がカーッと熱くなる | |

| 汗っかきになった | |

| 汗が出だすとなかなか止まらない | |

| <動悸・息切れ> | |

| 心臓の拍動を強く、早く感じる | |

| 胸がバクバクしやすい | |

| 呼吸が浅くなったと感じる | |

| <むくみ> | |

| 寝起きに顔にむくみが出る | |

| 指輪がきつくなった | |

| 靴が入らないときがある | |

| <頭痛> | |

| 頭全体が締め付けられるように感じる | |

| 頭の片側が痛む | |

| ズキズキする | |

| <めまい> | |

| 立ち眩みが増えた | |

| ふらふらして、真っ直ぐ歩けないときがある | |

| 天井がぐるぐる回っているように感じる | |

| <イライラ> | |

| 小さなことでカッとしやすい | |

| イライラする気持ちが抑えられない | |

| 常に意味もなく不機嫌 | |

| <不安感> | |

| 理由もなく気持ちが沈む | |

| 心がざわつきやすい | |

| 孤独感がある | |

| <排便障害> | |

| 腹痛を伴った下痢を起こしやすい | |

| 便秘気味 | |

| 下痢と便秘を繰り返す | |

| <吐き気> | |

| 胃もたれしやすい | |

| すぐムカムカする | |

| <肩こり> | |

| 背中や肩が重い | |

| 肩や首がこわばって動かしづらい | |

| <疲労感> | |

| 疲れやすい | |

| 寝ても疲れがとれない | |

| 朝から体が重い | |

| やる気が出ない | |

| <しびれ> | |

| 手や足の感覚が鈍くなったように感じる | |

| 皮膚の表面がピリピリする | |

チェックをいれた結果が以下の2つのケースに該当する場合、プレ更年期の可能性が高いと考えられます。

- 1つのカテゴリで2個以上チェックが入る場合

- 複数の分類にまたがって該当する症状がある場合

いかがだったでしょうか。

やっぱり…と、ショックを受けられた方がいるかもしれませんが、ここで大切なのは、症状に気づいた時点から、生活習慣やセルフケアでの対策を少しずつ始めることです。

早めの対応が、これから迎える更年期をどれだけ軽く、元気に乗り切れるかのカギとなります。

【プレ更年期かどうか確信を持ちたい人はホルモン検査がおすすめ】

より精密な判断を求める場合は、婦人科で「ホルモン検査」を受ける方法があります。

検査では採血によって、卵巣から分泌されるエストロゲン(女性ホルモン)や、エストロゲンの分泌に必要な「性腺刺激ホルモン」の値を調べ、プレ更年期なのかを診断します。

ただし、プレ更年期には更年期のような顕著な結果が出にくいため、検査だけで確定できないこともあります。

それでも、医師から症状に応じたアドバイスが得られ、婦人科系疾患や生活習慣病のチェックもできるため安心につながります。

婦人科受診に抵抗を感じる方がいるかもしれませんが、かかりつけ医を持っておくことは将来の更年期への備えとしても有効です。

定期的に相談できる医師との関係を、今から築いておきましょう。

【体験談3例】プレ更年期から対策すれば、更年期を軽めに乗り切りやすい!

ここまで読んできて、「年齢も症状も当てはまる…もしかして私、プレ更年期?」

と、感じた方はショックを受けているかもしれません。

「このまま長くつらい時期が続くのでは…」と、不安になる気持ちもよくわかります。

でも安心してください。

プレ更年期を早めに自覚できたことは、決して悪いことではありません。

むしろ、準備や対策を早く始められるチャンスです。

実際、プレ更年期からケアを始めた人の多くは、更年期を軽やかに乗り切れています。

ここでは、その具体例としてプレ更年期・更年期を乗り切った先輩たちの体験談 をご紹介します。

| 【体験談3例】 プレ更年期から対策すれば、更年期を軽めに乗り切りやすい! |

|

順にみていってください。

3-1. 【体験談1|Aさん・39才】プレ更年期の兆しに即サプリで対策。結果は…

1つめにご紹介するのは、早めにプレ更年期に気づいたAさんのケースです。

30代後半に差し掛かった頃から、なんだか疲れがとれない、イライラする、眠りが浅い…といった不調を感じ始めました。

もしかして、これが更年期の始まり?と不安になり調べてみると、当てはまる症状がたくさんありました。

|

|

ホルモン治療には抵抗があったため、自然な方法で解決できないかと探しました。

そんな時に出会ったのが、女性ホルモンと似た働きをする発酵大豆イソフラボンを配合したサプリです。

飲み始めてしばらくすると、あれほど辛かった症状が少しずつ軽くなってきたのです。

「もしかして?」と感じた時にすぐ対策することが大切だと実感しました。

同じように不調に悩んでいる方は、一人で抱え込まず、早めにケアを始めることをお勧めします。

サインを見逃さず、早めに対策を講じたことが症状の軽減につながったのですね。

Aさんが選んだサプリの主成分「発酵大豆イソフラボン(アグリコン型)」は、一般的に知られるグリコシド型※の大豆イソフラボンの3倍以上の吸収率を持っています。

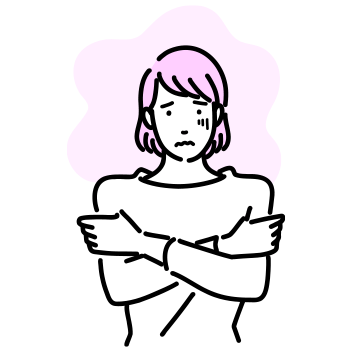

プレ更年期から減少する女性ホルモン(エストロゲン)とよく似た分子構造をしていて、体内で同じような働きをするため、摂取することでホルモンバランスの乱れから起きる症状が緩和されるのです。

この体験談から、小さな不調を見逃さず、納得できる方法で早めにケアを始めることの大切さがわかります。

イソフラボンサプリはアグリコン型を選ぶべき。その理由を解説 >>

3-2. 【体験談2|Bさん・49歳】今まで更年期症状を感じず過ごせている!

続いては、更年期症状を感じないまま40代を過ごせているBさんのケースです。

40代前半、職場の先輩が重い更年期症状で苦しんでいる姿を見て、「いずれ自分にもやってくるんだ」と実感しました。

|

|

その時はまだ自覚症状はありませんでしたが、将来の自分に備えようと決意。

まず、不規則だった食事や、睡眠、入浴習慣を見直しました。

ホルモンバランスを整えるサプリを飲んだり、ネットで調べたストレッチを始めたり…。

そんな努力が功を奏したのか、現在49歳になった今、周囲と比べて目立った更年期症状に悩まされることなく、穏やかな日々を過ごせています。

早めの準備が、心と体のゆとりに繋がることを身をもって体験しました。

これから40代を迎える方、すでにプレ更年期を感じている方も、早めのケアをすることで、更年期をより軽やかに乗り越えられるはずです。

Bさんのように、何も症状がないのに、『いずれ自分にもやってくる』と意識して行動できる方は少数派かもしれません。

しかし実際には、症状を感じる感じないに関わらず、更年期が訪れない女性はいないのです。

だからこそ、身を持って体験されたBさんの、『早めの準備が心と体のゆとりに繋がる』という言葉は、これから40代を迎えるという女性に勇気を与えてくれますね。

【医師監修】更年期はいつから?|更年期前に知っておきたい更年期障害の基礎知識について婦人科医が詳しく解説 >>

3-3. 【体験談3|Cさん・45才】重い更年期を経て体と向き合うことの大切さを痛感

プレ更年期を見逃して後悔されている方の体験談もご紹介します。

重い更年期に見舞われたCさんのケースです。

43歳になった頃、疲れやすさやイライラ、気力の低下など、プレ更年期のような不調を感じていました。

しかし、「まだ大丈夫」と自分に言い聞かせ、体の声を聞き入れずにいました。

45歳を過ぎた頃、症状はさらに悪化。止まらない汗や指の関節の痛み、そして夜中に目が覚めて眠れなくなる日々が続きました。

|

|

|

女性ホルモンの減少カーブの図を見て、自分の不調が更年期によるものだと確信して愕然とし、そこで初めて、真剣に自分の体と向き合うことを決意しました。

対策としてサプリメントの摂取を始めると、3ヶ月ほどで症状が軽くなってきたのを実感。もっと早くケアを始めていれば、と今は少し後悔しています。

自分自身の体の変化に早めに気づき、きちんと向き合うことの大切さを痛感した体験でした。

Cさんの場合、最初に不調を感じたときにケアしていれば症状悪化が防げた可能性が高いだけに、悔やまれるのも無理はありません。

しかし、対処が遅くなっても諦めずに体と向き合ったことで症状を和らげることができました。

プレ更年期、更年期は、症状に個人差はあれど、女性なら誰もが通る道です。

早く気づいてケアを始められるのが理想ですが、たとえ遅くても「今日からできること」に取り組むことで、その後の毎日を大きく変えられます。

【更年期の症状にお悩みの方にはこちらの記事がおすすめ!】

プレ更年期の今がチャンス!サプリと生活改善で心身のケアを始めよう

プレ更年期の症状にお悩みの方に向けて、ここからの日々を乗り切る対処法を伝授します。

| プレ更年期の今がチャンス! サプリと生活改善で心身のケアを始めよう! |

|

最初にサプリメントの活用をおすすめするのは、プレ更年期のケアを始めやすい“入り口”だからです。

毎日の食事だけで必要な栄養をすべて補うのは実は結構大変なこと。

そのため、まずは取り入れやすいサプリで日々の不足分を継続的に補い、その上で生活習慣を整えていくのが効率的です。

誰にでも訪れる体の変化を恐れずに、できるだけ快適に受け入れられるように、しっかり準備していきましょう。

4-1. 大豆イソフラボン配合のサプリメントで「女性ホルモン」を補う

プレ更年期の対処法で1番おすすめしたいのは、大豆イソフラボンを主成分とするサプリメントの活用です。

ここまでご覧になってわかるように、プレ更年期の症状は、エストロゲンの分泌量が徐々に減少してバランスが崩れることによって引き起こされます。

そこで期待できるのが、エストロゲンと構造がそっくりな「大豆イソフラボン」の働きです。

大豆イソフラボンは、女性ホルモン(エストロゲン)と似た分子構造を持っているため、体内でエストロゲンと同じような働きをします。

大豆イソフラボンを摂取すると、体内の細胞は、それを「エストロゲン」と認識して受け入れます。

受け入れられた大豆イソフラボンは、体の中で、コラーゲンの産生を助けて肌を健やかに保ったり、女性特有の不調をやわらげたり、エストロゲンの代わりの役割を果たしてくれます。

加齢によって減少する女性ホルモンの分泌量を増やすことは難しいですが、サプリメントでその働きを補うことができるのです。

【食事だけで必要な量の大豆イソフラボンを摂るのは大変すぎる!】

大豆イソフラボンが良いなら、食事で摂ればいいのでは?と思われる方がいるかもしれません。

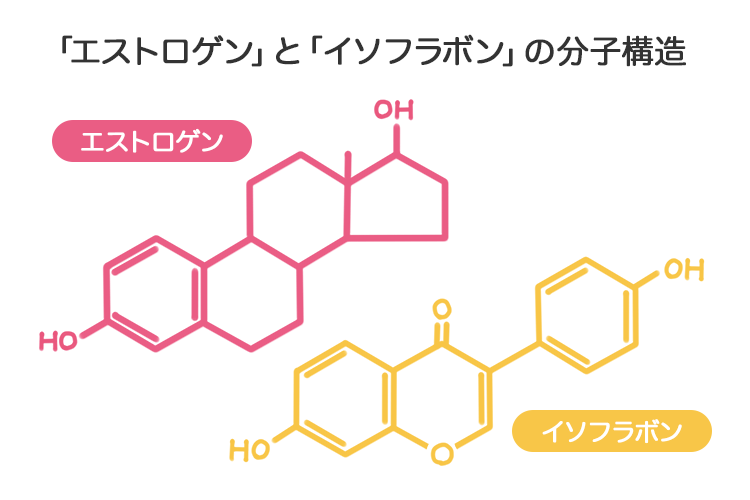

ただ、日々の食事だけで、女性ホルモンを補うほどの大豆イソフラボンを摂るのは容易ではありません。

各種研究や観察データ※によると、食品由来の大豆イソフラボンの摂取で効果を期待できる目安量は 約50 mg/日 程度とされています。

参考となる食品に含まれる大豆イソフラボンの量は以下の通りです。

たとえば、1日に納豆1パックと豆腐半丁を摂ると含量は約74mgになりますが、その量を毎日かならず摂り続けられる人はあまりいないでしょう。

実際、国民栄養調査での厚生労働省の発表によると、平均的な日本人の大豆イソフラボンの摂取量は18㎎で、効果を期待できる50mgにはるかに及びません。

また、仮に毎日それだけ摂取できたとしても、体内への吸収量には個人差があり、十分に女性ホルモンの補填につながるかは分かりません。

さらに、食品で摂ろうとすると、塩分の過剰摂取やカロリーオーバーなど、別の健康リスクが生じることもあります。

| ※ | 厚生労働省|大豆イソフラボンの安全な摂取目安量の設定の検証 |

| 出典: | CiNii Research|市販大豆食品のイソフラボン含量について |

| 厚生労働省|国民栄養調査(平成14年) |

そのため、プレ更年期で減少し始めるエストロゲンを効率よく補うなら、大豆イソフラボン配合のサプリメントがおすすめです。

サプリメントなら毎日無理なく続けられ、今の不調を和らげるだけでなく、将来の更年期の備えにもつながります。

※大豆イソフラボンサプリメントを選ぶ際のポイントは、次章5.プレ更年期の症状を軽減するサプリメントの選び方で解説します。

4-2. 悪習慣を断ち切り、生活習慣を整える

サプリメントと同時に始めて欲しいのが、悪習慣を断ち切って生活を整えることです。

いくらサプリメントで補充しても、生活習慣の乱れによって体の“土台”が崩れていては、せっかく摂った栄養が十分に活かされません。

まず断ち切るべき悪習慣は下表をご覧ください。

| プレ更年期に断ち切るべき悪習慣 |

|

喫煙習慣 血流を低下させ、プレ更年期の症状を悪化させる |

|

過度の飲酒 肝機能に負担をかけ、ホルモンバランスが崩れる要因になる |

|

無理なダイエットや過食 栄養バランスが崩れ、ホルモンや自律神経に悪影響を与える |

|

深夜まで仕事をする 睡眠不足は自律神経を乱し、プレ更年期の症状を強める |

|

お風呂はシャワーで済ませる 血行が悪くなり、冷えや不眠の原因になる |

そして以下が、今日から見直していただきたい良い生活習慣です。

| プレ更年期から整えるべき生活習慣 |

|

バランスの良い食事を摂る

|

|

毎日適度に体を動かす

|

|

良質の睡眠をとる(睡眠環境を整える)

|

|

毎日入浴して体を温める 湯船にゆっくり浸かって体を温めることは、血流を改善し疲労を回復させるほか、自律神経を整えて心身をリラックスさせる効果もあります。 |

|

ワクワクすることをする(趣味をみつける、始める) 楽しみながら、集中できる何かをすることで脳が活性化、血の巡りが良くなり、ホルモンのバランスも整います。 |

繰り返しお伝えしているように、プレ更年期は「そろそろ更年期の準備を始めましょう」という体からのサイン。

この時期に、悪習慣を改め、体の土台を整えられるかどうかが、今後を元気に乗り越えていくための鍵になります。

【新習慣|毎日体重を測ろう】

プレ更年期からはじめる新習慣として、毎日体重を測ることをおすすめします。

体重の増減には、ホルモンバランスや生活習慣の乱れが影響します。

日々のチェックは、「何が悪かったのか」を振り返り、食事のバランスを見直したり、運動計画を立てたりする目安になります。

つまり、体重チェックは生活習慣の見直しにつながるのです。

また、心当たりのない大きな増減は病気の前兆であることもあるため、早めの確認にも役立ちます。

プレ更年期を迎えたら、毎日体重を測る習慣を取り入れましょう。

プレ更年期の症状を軽減するサプリメントの選び方

大豆イソフラボンサプリがおすすめと前述しましたが、プレ更年期の症状改善を謳ったサプリメントは数多く販売されているため、どれを選べばいいか迷ってしまう方もいるでしょう。

ここでは、効果が期待できるサプリメントを選ぶ際のポイントを解説します。

| プレ更年期の症状を軽減するサプリメントの選び方 |

|

せっかく飲んでも効果が実感できないようでは意味がありません。

よく読んで、あなたの体を本当にサポートしてくれるサプリメントを見極めましょう。

5-1. アグリコン型イソフラボン配合のものを選ぶ

大豆イソフラボンには、分子の大きな「グリコシド型」と、糖が外れて分子が小さくなった「アグリコン型」の2種類があります。

中でも「高吸収型」と呼ばれる、「アグリコン型イソフラボン」配合のサプリメントを選ぶのがポイントです。

3-1. 【体験談1|Aさん・39才】プレ更年期の兆しに即サプリで対策。結果は…でも述べたように、アグリコン型イソフラボンは、グリコシド型の大豆イソフラボンの3倍以上の吸収率を持っています。

【豆知識】

更年期に有効な成分として知られる「エクオール」は、アグリコン型大豆イソフラボンが腸内細菌によって変換されて作られる物質です。

エクオールについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

更年期サプリはエクオールを自分で作る力を高めるものを選ぶ。 >>

2つの違いを示した下表をご覧いただくと、それぞれの特徴や、吸収率・吸収にかかる時間が倍以上異なることがわかります。

| 【高吸収型】 アグリコン型イソフラボン (発酵後) |

発酵によって糖がはずれているため、腸内細菌の働きに関係なく効率良く吸収される |

<体内への吸収量> <吸収にかかる時間> |

| 【低吸収型】 グリコシド型イソフラボン (発酵していない) |

まわりに糖がついていて分子量が大きく、腸内細菌の酵素で糖を分解しなければ体内に吸収されない ※大豆製品に含まれるイソフラボンの大半がグリコシド型 |

<体内への吸収量> <吸収にかかる時間> |

そのため、大豆イソフラボンサプリメントを選ぶ際は、吸収率が圧倒的に高いアグリコン型イソフラボン配合であるかどうかを、かならず確認しましょう。

【原材料を確認しましょう】

「アグリコン型イソフラボン」を含んでいるかどうかは、商品の原材料表示で分かります。

アグリコン型であれば以下のいずれかが記載されているので、購入時には忘れずチェックしましょう。

- 麹菌発酵大豆イソフラボン

- アグリコン型イソフラボン

- 大豆イソフラボンアグリコン

- 麹菌発酵大豆胚芽抽出物

- 大豆胚芽抽出発酵物

ちなみに、原材料表示は含有量の多いものから上位に記載する決まりになっています。

アグリコン型イソフラボンの記載があっても最後の方で、上位に記載されていない場合は、含有量が少ないということなので注意してください。

5-2. 複合成分配合のサプリメントを選ぶ

サプリメントを選ぶポイントの2つ目は、複合成分配合の商品を選ぶことです。

ここまで解説してきたように、プレ更年期の症状は、月経不順、多汗、めまい、不安感、不眠…と多岐に渡ります。そして、治ったかと思ったら次には別の症状が現れる、複数重なって現れるなどとても複雑なもの。

アグリコン型大豆イソフラボンで不足したホルモンを補えても、それだけでは、こうした複数で不定期の症状にアプローチできません。

そのため、複雑化した悩みを改善するには、さまざまな効能を持つ成分を組み合わせたサプリメントが必要なのです。

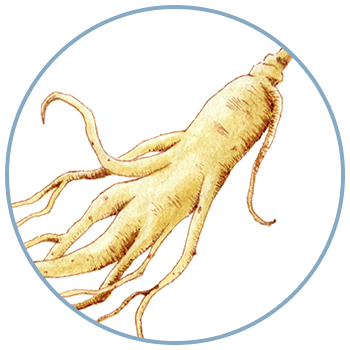

具体的には、主成分を「アグリコン型大豆イソフラボン」として、他に以下のような天然成分が配合されたサプリメントがおすすめです。

| 成分 | 主な効能 |

高麗人参 |

<特にプレ更年期をサポートする効能>

※その他

|

クコの実 |

<特にプレ更年期をサポートする効能>

※その他

|

沙棘 (サジー) |

<特にプレ更年期をサポートする効能>

※その他

|

このように、さまざまな効能を持つ成分を組み合わせたサプリメントなら、プレ更年期の様々な不調や悩みに総合的にアプローチできます。

複合成分配合のサプリメントでしっかり準備をして、プレ更年期〜更年期を前向きに迎えられるよう、自分を整えていきましょう。

エクオールサプリを選ぶための5つのポイント。後悔しない選び方を専門家が解説 >>

まとめ

プレ更年期の症状は大きく分けると3つです。

- 月経周期や日数が不規則になる

- 経血の量にムラが出る

- 今までにない「更年期に似た」不調が現れる

それらがプレ更年期の症状なのかを見極めるときのポイントは以下の通りです。

- 30代後半〜40代前半であること

- この時期になって初めて現れた症状であること

- 他の病気の影響は考えられないこと(既往症はない/健康診断で問題なかったなど)

- 「仕事を休む」「寝込む」ほどの重症ではないこと

これらの不調は、大豆イソフラボンサプリメントの利用と、生活習慣の見直しによって、改善が期待できます。

心身の転換期を元気に乗り切るために、この記事を役立てていただけたらと思います。