「疲労の原因が知りたい!特別なことしてないのに疲れる」

「どうしてすぐ疲れるの?朝からもう疲れてるんだけど…」

気づいたら疲れやすくなっていて、集中力が続かない。家事や育児もつらい。

それなのにはっきりした原因が思い当たらない…そんな状況は、とても不安で心細く感じますよね。

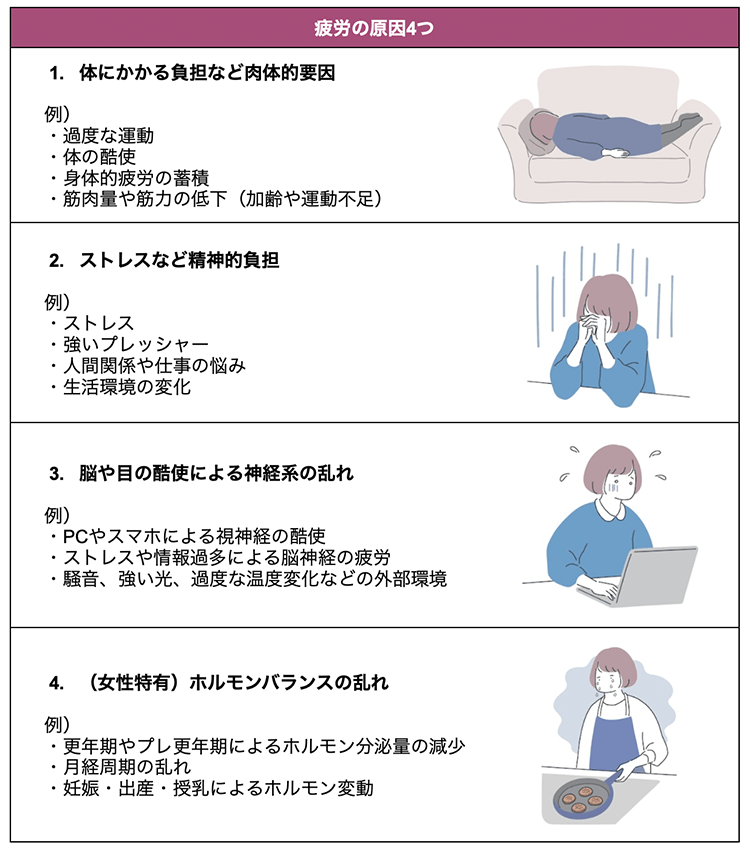

多くの女性が抱えている疲労の原因は、主に4つ挙げられます。

ただ複雑なのは、疲労は、原因が2つ以上重なりあって起きることが多いところです。

肉体的疲労と同時にホルモンバランスが乱れていたり、精神的負担と神経系の不調が重なったり…ひどい場合は4つすべての原因を抱えている人もいます。

そのため、体を多少休めても、栄養を摂っても「疲れが抜けない」「朝から疲れている」「原因が思い当たらない」という状態に陥ってしまうのです。

何をしても疲労が抜けない人は、この4つの原因のさらに奥に潜む「腸内環境の乱れ」に目を向ける必要があります。

疲労が蓄積すると腸内環境が悪化し、どんなに食事や睡眠に気をつけても栄養素の吸収が追いつかず、疲労を回復させる力が失われてしまうのです。

この記事では、疲労の原因と、根本から解消する方法を、該当する症状も交えて具体的に解説します。

最後まで読んでいただければ、今の自分の体の状態が把握でき、もやもやしていた疲労の原因が見えてきます。

すっきりした日常を諦めないために、まずはあなたの疲れがどこからきているかを探っていきましょう。

注意!

【病的疲労が疑われる場合はまず受診】

この記事では「病的疲労」(病気が原因となる疲労)以外の、日常的に感じる疲労の原因について解説します。

病的疲労が引き起こされる疾病には、内分泌疾患、肝炎、AIDS、脳血管障害、慢性閉塞性肺疾患、うつ病などが挙げられ、疲れの症状もさまざまです。

もしあなたの疲労が、こうした病気からくるものだった場合、本記事で紹介する生活改善やサプリメントで回復するのは難しく、さらには治療の妨げになることも考えられます。

明らかにこれまでの疲れ方と異なる症状や、病的疲労が疑われる場合は、迷わず医療機関を受診し、医師の判断を仰ぐようにしてください。

目次

疲労の原因1|体にかかる負担など肉体的要因

疲労を感じる原因の1つめは、体にかかる負担による肉体的要因です。

過度な運動や長時間の同じ姿勢によってエネルギー不足や疲労物質の蓄積が起こり、筋肉や体全体が疲れやすくなります。

肉体的要因は、大きく2つに分けられます。

| 1. 動き過ぎたのが原因 |

|

| 2. 動かないのが原因 |

|

動かないのに肉体が疲労するというのは意外かもしれませんが、筋肉が使われずに衰えると、血流が滞って、疲労を感じやすくなってしまいます。

「何もしてないのに(疲れる)」ではなく、「何もしていないから(疲れる)」場合があるのです。

動き過ぎても、動かな過ぎても、疲労を感じることを覚えておきましょう。

もしかすると、あなたの疲労の原因は「肉体的要因」かもしれません。

以下のような症状がある場合、その可能性が高いです。

チェックしてみましょう。

| 運動したあとの筋肉痛や体の重さが長引く | |

| 肩や首がガチガチに凝っている | |

| 最近、階段や坂道で息切れしやすくなった | |

| 以前より体力が落ちたと感じている | |

| 立ち上がるときや動き出しが前よりスムーズでない |

これらは「動き過ぎ」「動かな過ぎ」のどちらのタイプにも起こる症状です。

自分がどちらのタイプかは、以下の習慣があるかどうかで判断しましょう。

| 動き過ぎタイプにありがちな習慣 | |

| 1日に2つも3つも予定を詰め込んでしまう | |

| 筋トレやスポーツの前後にストレッチをしない | |

| 疲れていてもつい無理して体を動かしてしまう | |

| 動かな過ぎタイプにありがちな習慣 | |

| デスクワーク中心で1日中ほとんど座っている | |

| 移動は車やエレベーターばかりで歩く習慣がない | |

| 休日はゴロゴロ過ごすことが多い | |

疲労の原因2|ストレスなど精神的負担

ストレスなどの精神的負担も、疲労の大きな原因となります。

プーラヴィータが2024年10月に行った意識調査(対象:30〜69歳の女性309人)でも、

からだの不調を感じる原因として、全体の実に60%以上がストレスを挙げました。

これは、ストレスが自律神経のバランスを崩し、心身に緊張状態を引き起こしてしまうからです。

ストレスが続くと、自律神経が乱れ、「交感神経」が優位な状態が長く続くようになります。

その結果、体が常に緊張状態となり、疲労感が強まる原因になるのです。

【自律神経とは】

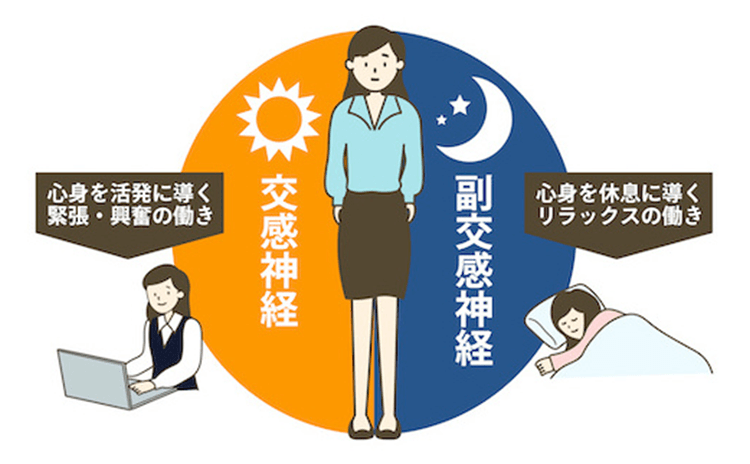

自律神経は、全身の器官をコントロールする神経系で、体の活動性を生み出す「交感神経」と、体を休息させる「副交感神経」から成り立っています。

悩みや不安、強いプレッシャーといったストレスが溜まると、体を動かす役割の「交感神経」が優位な時間が長く続いて自律神経のバランスが乱れてしまいます。

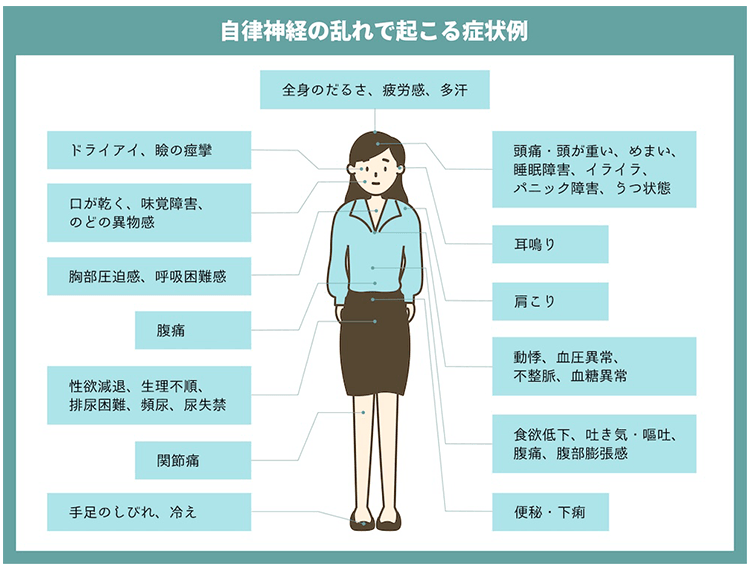

ストレスなどの精神的負担からくる「自律神経の乱れ」で起こる疲労の症状は数多くあります。

ストレスが多いと風邪などの感染症にかかりやすくなることや、心臓病などの病気にかかりやすい性格があることは、厚生労働省の「休養・こころの健康」にも明記されています。

もしかすると、あなたの疲労の原因は「精神的負担」かもしれません。

以下のような症状がある場合、その可能性が高いです。

チェックしてみましょう。

| 眠っても一向に疲れが取れない | |

| 仕事や人間関係でイライラすることが多い | |

| 最近気分が落ち込みやすい | |

| 集中力が続かないと感じるようになった | |

| 食欲が落ちたり、逆に食べ過ぎたりを繰り返している |

さらに、精神的負担から疲労を生じやすい人には、次のような習慣が見られます。

あなたは当てはまっていませんか?

| ありがちな習慣 | |

| 休日も仕事や勉強のことを考えてしまう | |

| 「完璧にやらなければ」と自分を追い込んでしまう | |

| SNSを見て気分が乱れやすいのに見ずにいられない | |

疲労の原因3|脳や目の酷使による神経系の乱れ

疲労を感じる原因の3つめとして、脳や目の酷使による神経系の乱れが挙げられます。

脳の神経細胞が活動する際に分泌される活性酸素(※)によるダメージや、神経伝達物質のバランスの乱れなどが、体の疲労感を引き起こすからです。

神経系の要因からくる疲労は、大きく2つに分けられます。

| 1. 脳神経の疲労(外部刺激) |

|

例)

|

| 2. 視神経の疲労 |

|

例)

|

主な症状は以下の通りです。

日常生活にあふれる視覚や聴覚への刺激や、情報の過剰摂取は、神経系に見えない負担をかけ、慢性的な疲労の原因になることを把握しておきましょう。

もしかすると、あなたの疲労の原因は「神経系の乱れ」かもしれません。

以下のような症状がある場合、その可能性が高いです。

チェックしてみましょう。

| 頭痛持ちでもないのにしょっちゅう頭が痛くなる | |

| 目の疲れを感じることが増えた | |

| 光や音に過敏になっている | |

| PCやスマホの見過ぎでよく眠れない気がする |

また、神経系の乱れから疲労を生じやすい人には、次のような習慣が見られます。

あなたは当てはまっていませんか?

| ありがちな習慣 | |

| 寝る直前までPCやスマホを見ている | |

| ブルーライトカット対策をほとんどしていない | |

| 騒音の多い場所(電車・繁華街・工事現場など)に長時間いることが多い | |

| イヤホンやヘッドホンを大音量にして音楽を聞いている | |

| 参考: | J-Stage|疲労の分子神経メカニズムと疲労克服|日薬理誌(Folia Pharmacol. Jpn.)129,94~98(2007) |

| 関西福祉科学大学|慢性疲労症候群に陥るメカニズム |

疲労の原因4(女性特有)|ホルモンバランスの乱れ

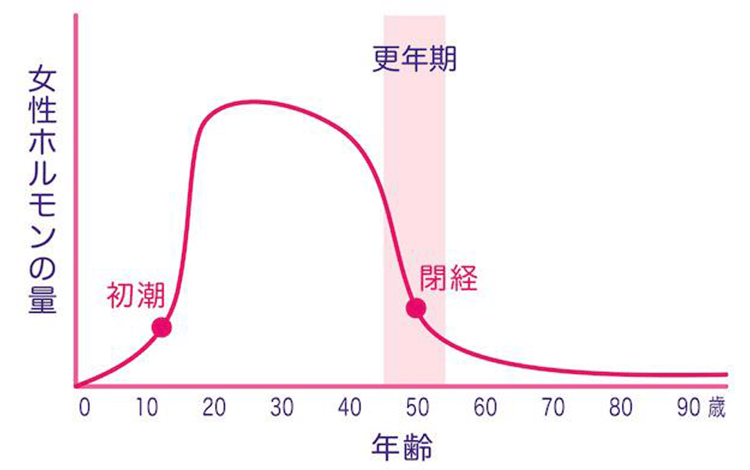

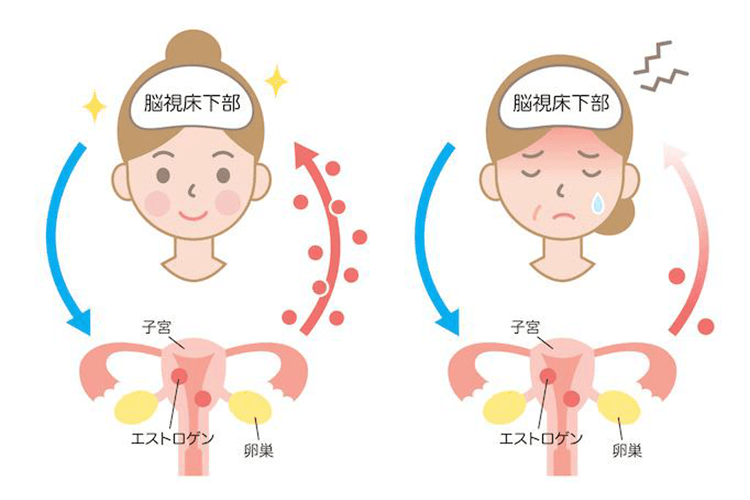

女性特有の疲労の原因に、「女性ホルモンの乱れや減少」があります。

女性ホルモンのバランスが崩れると、自律神経が乱れ、その影響で全身の調整機能がうまく働かなくなって、倦怠感や睡眠の質の低下などを招くためです。

女性は年齢とともに、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量やバランスが大きく変動します。

中でも大きな変化が現れるのが「プレ更年期」と呼ばれる30代後半ごろで、この時期から閉経に向けて卵巣の機能が低下し、ホルモンの分泌量が急激に減少していきます。

女性ホルモンの減少や乱れは、視床下部※を混乱させて自律神経のバランスを崩し、女性の身体のさまざまな機能に影響を及ぼします。

【※視床下部とは】

視床下部は、自律神経を調整する脳の器官で、血圧や心拍、血管の収縮・拡張、皮膚の状態、発汗など、さまざまな生理現象をコントロールしています。

脳が指示しても、加齢や更年期などで女性ホルモンが十分に分泌されなくなると、視床下部は混乱状態に陥ります。

司令塔である視床下部がパニックを起こすと、自律神経も一緒に乱れてしまうのです。

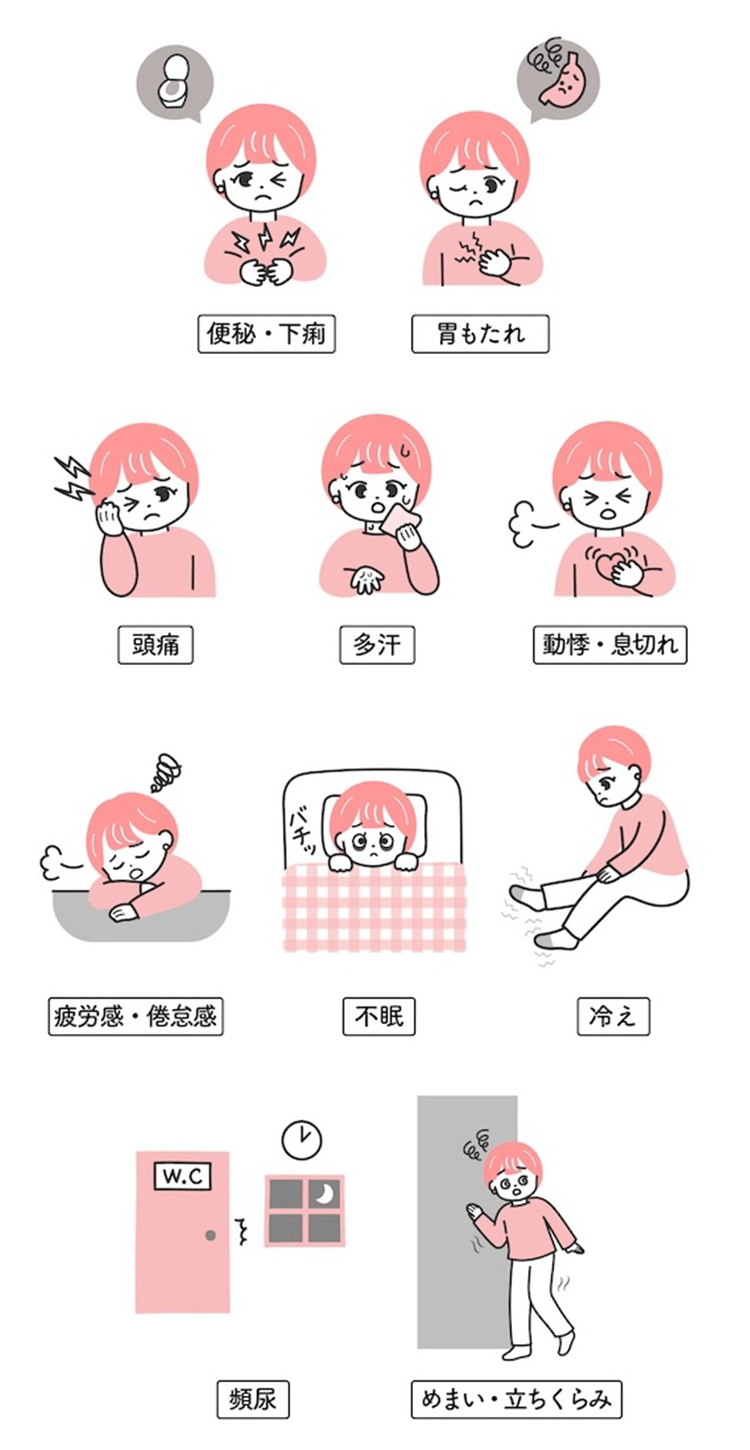

自律神経が乱れた結果、下記のようなさまざまな症状があらわれます。

ホルモンバランスの乱れは、こうした症状を引き起こすだけでなく、放っておくと心と体にさらなる負担をかけ、生活習慣病など新たなリスクを招く恐れがあります。

もしかすると、あなたの疲労の原因は「ホルモンバランスの乱れ」かもしれません。

以下のような症状がある場合、その可能性が高いです。

チェックしてみましょう。

| 月経の周期が不規則になっている | |

| 以前より疲れやだるさを強く感じる | |

| のぼせやほてりを感じることが多い | |

| 冷えを強く感じる | |

| 寝つきが悪く、眠りが浅い | |

| イライラや、気分の落ち込みを繰り返してしまう |

また、年齢や症状から「更年期かも…?」と不安に思われている方は、厚生労働省の報告書に掲載された、簡略更年期指数で自己チェックしてみると良いでしょう。

簡略更年期指数(SMI)こちらから▽

厚生労働省|更年期症状・障害に関する意識調査(結果概要)(P12)

| 参考: | 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト|女性ホルモンとライフステージ |

セルフ診断!【原因別】疲労対処法の実践度チェック

疲労の原因を探っているあなたは、これまで、できる範囲で何らかの対策を講じておられる方でしょう。

この章は、その対策に「抜け落ちがないか」を確認するチェック章です。

下表に、一般的に推奨されている【原因別】疲労対処法をまとめました。

「知っているつもり」「試しているつもり」でも、実はできていないことがあるかもしれません。

自分の生活習慣を見直すためにも、一通り確認してみましょう。

| 【セルフ診断】 原因別対処法を実践できているか チェックしよう |

||

| 原因 | 対処法 | |

| 肉体的要因 | 適度な運動を定期的に行っているか | |

| 筋トレやストレッチを習慣化しているか | ||

| 長時間同じ姿勢を続けていないか | ||

| タンパク質(肉や卵)を十分に摂っているか | ||

| 睡眠時間を毎日十分に確保できているか | ||

| 精神的負担 | 趣味やリラックスできる時間を意識的に作っているか | |

| ストレス発散の方法(運動や深呼吸など)を取り入れているか | ||

| 感情を言語化したり日記に書く時間を持っているか | ||

| 他人と比較せず自分のペースを意識できているか | ||

| 十分な睡眠をとって心身の休息をはかっているか | ||

| 神経系の乱れ | 寝る前にPCやスマホの画面を見ないようにしているか | |

| 休憩時間に目を休める習慣をつけているか(目を閉じる、遠くを見るなど) | ||

| 規則正しい生活リズムを心がけているか | ||

| 電子機器のブルーライトカットを活用しているか | ||

| 音や光など環境の刺激を整えているか(寝室を静かで程よく暗めにするなど) | ||

| ホルモンバランスの乱れ | 朝食を抜いていないか | |

| 特定の栄養素に偏らず大豆食品やビタミンを摂っているか | ||

| カフェインやアルコールを摂りすぎていないか | ||

| 適度な運動を取り入れているか(ウォーキングなど) | ||

| 朝に日光を浴びているか | ||

| 睡眠時間を十分に確保できているか | ||

| シャワーでなく湯船に浸かっているか | ||

※各々の対処法の詳細については、以下の記事を併せて参考にしてください。

| 体力を回復させる5つの方法!必要な栄養素やNG行動なども解説 >> |

| ストレス緩和サプリメントの効果と成分を専門家が詳しく解説 >> |

| 知っているようで知らない「睡眠の質」の重要性。睡眠の質を上げる秘訣を専門家が解説 >> |

| ホルモンバランスの乱れを整えるには?症状・原因と7つの対処法を解説 >> |

いかがでしょうか。

もし「これは知らなかった」「抜け落ちていた」と感じた対処法があった場合は、まずその対策をしっかり取り入れてみましょう。

慢性疲労の根本的な原因から回復させる4つの方法

ここからは、疲労の根本的な原因から回復させる4つの方法について説明します。

| 疲労の根本的な原因から 回復させる4つの方法 |

|

中でも最初にご紹介する「漢方由来のサプリメント」は特におすすめです。

漢方由来のサプリメントは、一般的なサプリメントと違い、吸収率の高い天然由来成分が複合的に使われています。

東洋医学の考え方に基づき、体全体の巡りを整えるよう処方されているため、今ある疲れだけでなく、腸内環境を含めた多様な疲労の原因にアプローチして、根本から体質改善をサポートしてくれるのです。

他の方法も含めて順に解説していきますので、できることから始めていきましょう。

6-1. 漢方由来のサプリメントを飲む

特におすすめしたいのが、東洋医学の考えから生まれた漢方由来のサプリメントです。

肉体的要因、精神的要因、神経系の乱れ、ホルモンバランスの乱れなど、複雑化している疲れの原因にアプローチするためには、それぞれに役割を果たす成分を複合配合した漢方由来のサプリメントが最適だと考えているからです。

漢方由来のサプリメントを飲むことをおすすめする理由は、他にもあります。例えば

- 漢方由来の成分を摂取することはいわゆる「対処療法」ではなく、疲労の根本原因を改善する「体質」改善の効果が見込めること。

- 東洋医学から生まれた漢方(伝統生薬)には、自然治癒力を高める効果がある。(東洋医学では、体を部位ごとに細分化して見るのではなくトータルでとらえます。)

- 漢方は、ひとつの症状ではなく、心身のバランスを整えることにアプローチし、自然治癒力を高めて体質改善へ導いてくれる。

- ホルモンバランスが乱れやすい方が、疲れにくく、若々しい心身を保つには、病名のつかない不調に対する『自然治癒力』を高めるしかなく、漢方由来のサプリメントが最適。

などです。以上のことから、特におすすめしたいのが漢方由来の成分を含んだサプリです。

疲れの原因が複数にわたっている場合は、一般的な「足りないものを補う」という役割を担ったサプリでは、根本的な解消にならない可能性があります。

そのようなケースでは疲労が、身体のだるさ、筋肉痛、頭痛、月経不順、ほてり、不眠、冷え…と複合的な症状となってあらわれるため、単一の疲労回復に効き目のあるサプリを服用しても、不調そのものの改善に繋がらないのです。

漢方サプリメントは、天然由来成分(※)でつくられており、合成成分に比べて栄養素が吸収されやすい特徴があります。

具体的に、疲労回復におすすめの成分は以下の通りです。

| 疲労回復におすすめの成分 |

| 成分 | 主な有効成分 | 疲労に効く主な効果 |

| モリンガ 種子 |

|

|

| 有機マカ |

|

|

| すっぽん |

|

|

| 田七人参 |

|

|

| ウコン |

|

|

| 酵母亜鉛 |

|

|

漢方サプリメントなら、これらの成分を複合的に摂取することができ、腸内環境の改善はもちろん、疲れに繋がる様々な原因に総合的にアプローチすることで、「疲れにくい体質づくり」のサポートを期待できます。

これは、東洋医学では不調はひとつの原因だけで起こるものではなく、体全体のバランスが影響し合うと考えられていることに由来しています。

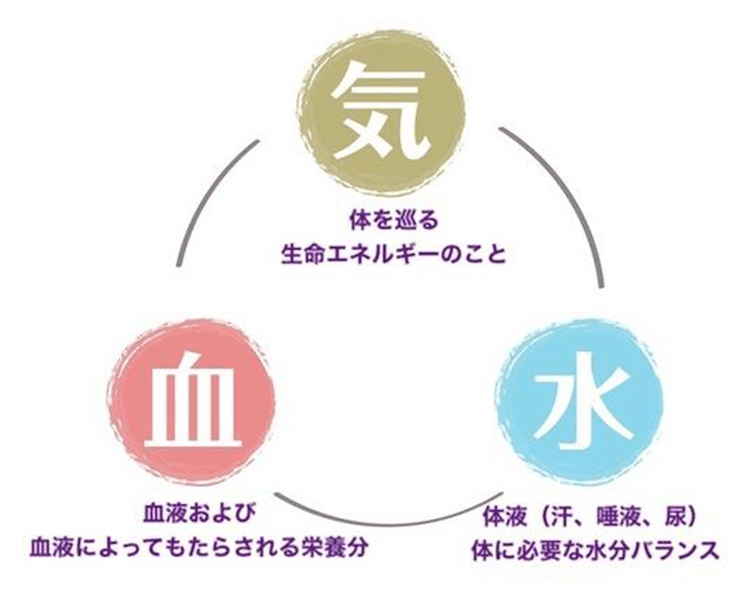

この考え方を理解する上で役立つのが、「気血水(きけつすい)」の概念です。

【“気血水(きけつすい)”を知っておきましょう】

東洋医学では、人の体は「気(生命エネルギー)」「血(血液と栄養分)」「水(水分バランス)」の3つが過不足なく全身を巡って健康を保つとされています。

どれかが不足したり滞ると、だるさ・頭痛・肩こり・集中力低下などの疲労症状が現れやすくなると考えられているのです。

こうした概念に沿った漢方由来のサプリメントは一般的な「疲労回復薬」や「腸活サプリ」と違い、複数の天然由来成分を組み合わせて体全体のバランスを整えることを目的にしています。

| 漢方由来のサプリメントと 一般的なサプリメントの違い |

|

| 漢方由来の サプリメント |

|

| 一般的な サプリメント |

|

その結果、今ある疲労を一時的に抑えるだけではなく、疲労の根本原因に働きかけることで持続的な体質改善をサポートしてくれます。

つまり、一つの原因ではなく、あらゆる疲労の根本原因にアプローチするという思想で、「疲れにくい体質」づくりをサポートするのが、漢方由来サプリメントの特徴といえるのです。

疲労回復サプリどれを選べばいいか?疲労の原因別おすすめサプリについて専門家が解説 >>

6-2. 食物繊維を意識して摂る

気血水のバランスを整えるためにも、食物繊維を意識して摂ることも重要です。

食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなり、善玉菌※を増やし腸の動きを活発にしてくれます。

食物繊維には以下の2種類があります。

| 種類 | 働き | 多く含む食品例 |

| 水溶性食物繊維 |

|

|

| 不溶性食物繊維 |

|

|

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、目標値として成人女性は1日18g以上、男性は21g以上の食物繊維摂取を推奨しています。

料理に含まれている食物繊維の量は下記の目安を参考にしてください。

| 食物繊維の多い料理(例) |

|

以下に示した料理の1皿あたりに、約4gの食物繊維が含まれています。

出典:農林水産省|みんなの食育

|

毎食含有量を計算するのは現実的ではありませんが、主食・主菜・副菜にバランスよく食物繊維を含む食材を取り入れると、目標の摂取量に近づきやすくなります。

たとえば、主食に雑穀ごはん、野菜やきのこの入った副菜を2〜3品、果物を1〜2品を意識すると、自然に必要量を満たせます。

疲れにくい体作りのために、毎日食物繊維を摂る生活をはじめてみましょう。

6-3. 発酵食品を積極的に摂る

発酵食品を積極的に摂るのも、腸内環境の改善に効果的です。

発酵食品には、腸内の善玉菌を増やす役割を持つ乳酸菌やビフィズス菌、納豆菌などが豊富に含まれています。

発酵食品は、1日に100g程度の摂取が推奨されています。

下表に、発酵食品の例と目安となる摂取量をまとめましたのでご覧ください。

| 発酵食品例 | 目安量(1日) |

| ヨーグルト | 約100g |

| 納豆 | 1パック(約40g) |

| キムチ | 約50g |

| 甘酒 | 約100ml |

こうした食品を日常的に摂取することで、腸内環境のバランスを整えやすくなります。

ただし、発酵食品には塩分や糖分が多いものがあるので、摂り過ぎには注意が必要です。

たとえば、納豆だけを1日に何パックも食べたり、甘酒を何杯も飲むのは、かえって腸に負担となることもあります。

また、発酵食品が良いからといって、納豆にキムチに甘酒に…と、多くの種類を一気に食べるのも逆効果ですのでやめておきましょう。

適量の摂取をバランスよく、毎日コツコツ続けることが、発酵食品で腸内環境を整えるポイントです。

6-4. NG習慣を見直す

腸内環境を整えるためには、日常のNG習慣を改めることも忘れてはなりません。

知らず知らずのうちに腸に負担をかけていないか、下記をチェックしてみましょう。

| NG習慣 | 腸への影響 |

| 外食やファストフードが多い | 高脂質・高糖質・添加物が腸内の悪玉菌を増やす原因になりやすい |

| お酒をよく飲む | アルコールは腸の粘膜を傷つけ、善玉菌を減らす可能性がある |

| 喫煙 | 血流悪化や酸化ストレスで腸の働きを弱める |

| 朝食を食べない | 腸のぜん動運動が起きにくくなり、便通や代謝が低下する |

| 良質な睡眠がとれていない ・直前までスマホを見ている ・夜更かししがち |

自律神経の乱れで腸のリズムが崩れ、善玉菌の活動が低下する |

減らせそうな習慣を1つ見直すだけでも、腸内環境は少しずつ改善します。

まとめ

疲労の原因は大きく4つ考えられます。

- 体にかかる負担など肉体的要因

- ストレスなど精神的負担

- 脳や目の酷使による神経系の乱れ

- (女性特有)ホルモンバランスの乱れ

何をしても疲労が抜けない場合、根本原因として、腸内環境が乱れていることが考えられます。

疲れやすい体質を改善する方法は以下の通りです。

- 漢方由来のサプリメントを飲む

- 食物繊維を意識して摂る

- 発酵食品を積極的に摂る

- NG習慣を見直す

この記事が、疲労の原因を理解し、日々の生活に取り入れやすい対策を見つける手助けになれば幸いです。