「些細なことで家族にイライラする」

「思い通りにいかないと怒りっぽくなってしまう」

このようなお悩みを抱えていませんか?

イライラを引き起こす要因には、ホルモンバランスやストレス、栄養不足などのさまざまなものがあります。

イライラが続くと、日常生活に支障が出たり人間関係に影響したりする可能性もあるため、早めの対処が大切です。

この記事では、下記の内容について解説します。

| この記事でわかること |

|

イライラの原因や対処法がわからずにお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

イライラの症状

「前は気にならなかった些細なことにイライラする」「イライラして家族や子ども、同僚に当たってしまう」といった悩みを抱える方は少なくありません。

こうしたイライラはなかなか自分でコントロールできずに、自己嫌悪に陥ることもあります。

さらに、怒りっぽくなるだけでなく、集中力の低下や落ち着きのなさ、不眠などの症状を伴うこともあるでしょう。

加えて、イライラによるストレスを解消しようと、暴飲暴食や衝動買い、ギャンブルなどに走ってしまうケースもあります。これらの行動は一時的には気分転換になりますが、後悔や自己否定感につながりかねません。

まずは自分のイライラの状態や原因を見極め、適切な対処をすることが大切です。

イライラの主な原因とメカニズム

つらいイライラの症状を抑えるためには、まずはイライラを引き起こす原因を知ることが大切です。

- ホルモンバランスの乱れ

- ストレス

- 睡眠不足や疲労

- 栄養バランスの偏り

それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。

2-1. ホルモンバランスの乱れ

女性のイライラには、ホルモンバランスの変化が大きく影響していることがあります。

たとえば、更年期に入ると、女性ホルモンである「エストロゲン」の分泌が急激に減少します。その結果、感情を安定させる神経伝達物質である「セロトニン」の生成にも影響し、感情のコントロールが難しくなってイライラしやすくなるのです。

また、生理前のホルモンの変動により、イライラや気分の落ち込みなどのPMS(月経前症候群)の症状が出る場合もあります。

2-2. ストレス

仕事や育児、人間関係など、現代人は日常的にさまざまなストレスにさらされています。

ストレスが溜まると交感神経が優位になり、心身が緊張状態になります。この状態が長く続くと、思考力や感情のコントロールが難しくなってイライラしやすくなるのです。

とくに、完璧主義な方は「こうあるべき」という基準が高く、理想と現実のギャップに苦しむ傾向にあります。その結果、些細なことでも感情が爆発してイライラしやすくなります。

2-3. 睡眠不足や疲労

睡眠不足や疲労が続くと、脳や体が十分に回復できず、イライラや気分の浮き沈みなどを引き起こします。実際、日本人の平均睡眠時間はOECD(経済協力開発機構)加盟国のなかでもっとも短いというデータがあります。

仕事や家事、育児で忙しい方が多いかもしれませんが、できる範囲で睡眠時間を確保することが大切です。

| 参考: | 経済協力開発機構(OECD)(2017)『子どもと若者の身体的健康と幸福』、OECD教育研究革新センター(CERI)、EDU/CERI/CD/RD(2017)6、p.7 |

2-4. 栄養バランスの偏り

食生活の乱れなどにより栄養バランスがかたよっていると、脳内の神経伝達物質の合成に必要な栄養素が不足し、イライラが起こりやすくなります。

とくに、ビタミンB6やマグネシウム、鉄分といった栄養素は、神経やホルモンの働きをサポートするうえで重要です。外食中心の生活や偏った食事が続いている方は、まずはバランスの取れた食事を意識してみましょう。

東洋医学におけるイライラの原因

東洋医学では、体の機能や働きを五つに分けた五臓「肝・心・脾・肺・腎」が互いに影響し合い、バランスを保つことで、生命活動を維持していると考えられています。

イライラは五臓のひとつである「肝(かん)」の不調と深く関係するとされています。

ここでいう「肝」は、西洋医学でいう肝臓とは異なり、「気(き)」と呼ばれる体のエネルギーの流れを管理する役割をもつとされ、精神の安定にも関わっています。

この「気」の流れが滞ると、「気滞(きたい)」と呼ばれる状態になり、イライラや怒りっぽさが生じやすくなるのです。

また、東洋医学の考えでは、春は「肝」の季節とされており、環境の変化や新生活のストレスなどが「肝」の負担になることで、情緒が不安定になりやすいとされています。

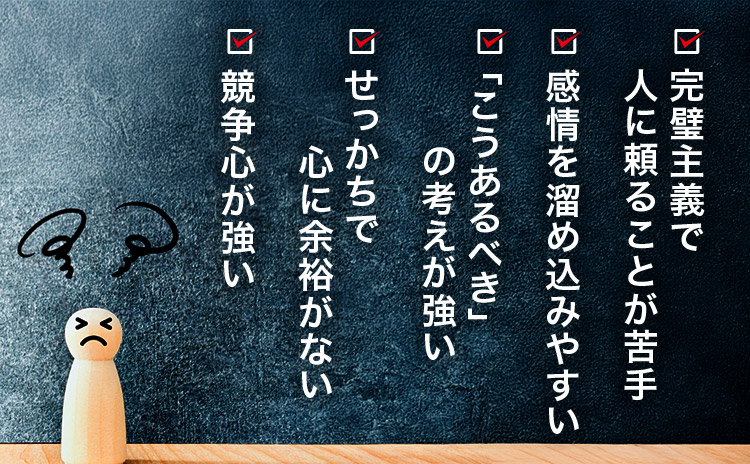

イライラしやすい人の特徴

イライラしやすい人には、主に次のような特徴があります。

- 完璧主義で人に頼ることが苦手

- 感情を内に溜め込みやすい

- 「こうあるべき」という考えが強い

- せっかちで心に余裕がない

- 競争心が強い など

これらの特徴がある方は、自分なりの「正しさ」を強く持っており、それに反した状況や他人の行動にストレスを感じやすい傾向にあります。

自分の物差しが他人と違うことを認識し、柔軟な視点をもつことが、イライラを抑える手助けになるかもしれません。

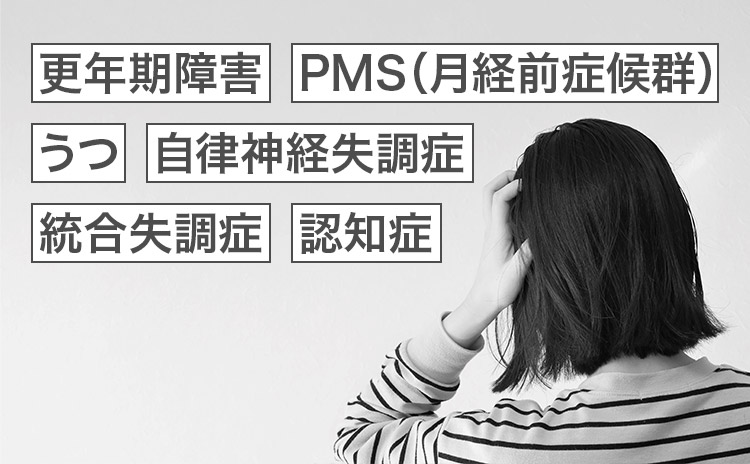

些細なことでイライラする場合に考えられる病気

些細なことでイライラする場合、下記のような病気が隠れている可能性があります。

- 更年期障害

- PMS(月経前症候群)

- うつ

- 自律神経失調症

- 統合失調症

- 認知症

ここからは、イライラを引き起こす可能性のある6つの病気と、それぞれの特徴について解説します。

5-1. 更年期障害

更年期とは、閉経前後の約10年間(45~55歳ごろ)を指します。この時期には女性ホルモンである「エストロゲン」の分泌量が大きく減少し、精神的・身体的な不調が現れやすくなります。

とくに感情面では、イライラや不安感、気分の落ち込みといった症状が出やすくなり、感情のコントロールが難しくなることも。

エストロゲンの減少は、気分の安定に関わる「セロトニン」の生成にも影響し、結果的にイライラしやすい状態を引き起こします。

5-2. PMS(月経前症候群)

PMSは、生理の3〜10日前に起こる心と体の不調で、主に20〜30代の女性に多く見られます。

PMSの原因は明確にはわかっていませんが、女性ホルモンの「エストロゲン」と「プロゲステロン」の変動が関わっていると考えられています。

症状としては、イライラや憂うつ感、だるさ、眠気などがあり、生理がはじまると自然に軽快するのが特徴です。

5-3. うつ

うつ病は、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることによって生じる病気です。主な症状は気分の落ち込みや意欲の低下などですが、イライラ感が主な症状のうつ病も存在します。

イライラ型のうつ病では、「思い通りにいかないと不機嫌になる」「些細なことに怒りを感じやすくなる」といった症状が現れます。

5-4. 自律神経失調症

自律神経失調症は、体のさまざまな機能をコントロールする自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが崩れることで、不調が現れる状態です。

症状は、イライラや不安感、動悸、めまい、吐き気、胃腸の不調など多岐にわたります。

生活リズムの乱れやストレスが根本にあることが多いため、生活習慣の改善でよくなることもあります。

5-5. 統合失調症

統合失調症は、幻聴や妄想などの「陽性症状」と、イライラや疲れやすさなどの「陰性症状」が現れる精神疾患です。

統合失調症は思春期〜青年期の若い年代で発症しやすく、およそ100人に1人がかかる病気だといわれています。

5-6. 認知症

認知症は、記憶力や判断力などの認知機能が低下することで、日常生活に支障をきたす病気です。

認知症というと物忘れのイメージが強いかもしれませんが、周囲の状況をうまく理解できなくなることで、混乱やイライラといった症状が目立つことがあります。

意味もなくイライラする場合の対処法5選

ここからは、日常生活に取り入れやすい、イライラの対処法について解説します。

- 食生活の改善

- 軽い運動を習慣化する

- 睡眠の質を高める

- 自分に合ったストレス解消法を見つける

- 医療機関に相談する

ストレスが溜まりやすい方や、感情のコントロールが難しいと感じる方は、ぜひ参考にしてみてください。

6-1. 食生活の改善

食生活の偏りを感じている方は、イライラを抑えるために、食事の栄養バランスを見直すことがおすすめです。

イライラの緩和には、鉄分やビタミンB群、マグネシウムなどを含む食材がおすすめです。また、納豆や豆腐などに含まれる「大豆イソフラボン」には、女性ホルモンに似た働きがあるため、ホルモンの変動によるイライラを緩和する働きが期待できます。

外食が中心の方でも、ラーメンや丼ものばかりでなく定食を選んだり、野菜やフルーツを追加したりと、取り入れやすいことから意識してみてください。

大豆イソフラボンの効果については、下記の記事でも詳しく解説しています。

大豆イソフラボンの7つの効果と上手な取り方。事例付きで専門家が詳しく解説 >>

6-2. 軽い運動を習慣化する

ウォーキングやジョギング、ヨガなどの軽い運動は、気分の安定やストレス解消に効果的です。「散歩をする」「仕事帰りに一駅歩く」といった軽い運動でもよいので、楽しんで続けられるものを取り入れてみましょう。

とくに日光を浴びながらの運動は、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌を促し、イライラを和らげる効果が期待できます。

6-3. 睡眠の質を高める

睡眠不足や浅い眠りが続くと、自律神経が乱れ、イライラしやすくなります。

寝る前のスマホやパソコンの使用を控え、寝室の照明を落とすなど、リラックスできる環境を整えることが大切です。日中によく体を動かすと、エネルギーを消費するため、眠りにつきやすくなります。

寝つきが悪いと感じている方は、まずは普段の睡眠習慣と環境の見直しからはじめてみましょう。

知っているようで知らない「睡眠の質」の重要性。睡眠の質を上げる秘訣を専門家が解説 >>

6-4. 自分に合ったストレス解消法を見つける

ストレスが溜まると、自律神経が乱れることでイライラしやすくなってしまいます。

ストレスをゼロにすることは難しいですが、好きな音楽やアニメを楽しんだり、笑える番組を見たりと、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。

誰かに話を聞いてもらう、自分の気持ちを紙やノートに書き出すといった方法も、心を落ち着かせる手段のひとつです。

下記の記事では、ストレスの緩和に役立つサプリメントについて解説しているので、興味のある方は参考にしてみてください。

ストレス緩和サプリメントの効果と成分を専門家が詳しく解説 >>

6-5. 医療機関に相談する

「セルフケアを試してもイライラが続く」「日常生活に支障が出ている」といったケースでは、心や体に何らかの不調が潜んでいる可能性があります。

うつ病や自律神経失調症、更年期障害などの可能性もあるため、早めに医療機関に相談しましょう。

東洋医学の観点からイライラにアプローチ

イライラにお悩みの方には、東洋医学の視点を取り入れたケア方法もおすすめです。

単一成分ではなく、複合成分を配合した総合サプリメントなら、不調に対してさまざまな角度からアプローチできます。そのため、「なんとなくイライラする」といった「未病」の状態にも対応しやすいメリットがあります。

意味もなくイライラしてしまう方には、「テアニン」や「ラフマ」「カモミール」「レモンバーム」のような、漢方由来の生薬やハーブなどリラックスできる成分を配合したものがおすすめです。

リラックス成分が副交感神経を優位にすることで、興奮や緊張が落ち着き、ストレスによるイライラを緩和する働きが期待できます。

漢方由来のサプリメントで体の自然治癒力を引き出せば、より心の安定をサポートできるでしょう。

まとめ

些細なことにイライラする状態が続くと、ストレスが溜まりやすく、人間関係の悪化や自己嫌悪につながることもあります。イライラを抑えるには、まずは原因を理解し、自分に合った対策を取り入れることが大切です。

食事や運動、睡眠などの日常生活の改善に加え、自分の体質や状態に合ったサプリメントを取り入れるのも有効な方法です。

イライラをコントロールする自分なりの方法を見つけ、晴れやかな気持ちで日々を過ごしましょう。